Che cos’è la normalità? Che cosa intendiamo per anomalia?

Intorno al tema si interroga una mostra interattiva in corso al Museo della Storia della Medicina di Padova (L’anomalia e la norma. La variabilità della vita tra anatomia e biologia), allestita insieme all’Università cittadina. Vincenzo Milanesi, il suo coordinatore: «L’anomalia non può essere solo disfunzionalità ma eccezione, variabilità rispetto alla norma. Ed è proprio la variabilità il motore dell’evoluzione».

Aperta fino al 9 maggio

Ma se a interrogarsi sul significato di questi concetti fosse, invece, la scienza, la medicina per esempio, i responsi sarebbero, ovviamente, molto diversi. E riserverebbero illuminanti sorprese, a partire dal fatto che l’anomalia e la norma, al contrario di quel che credono i nostri simili di cui sopra, non sono manicheisticamente contrapposte ma unite da un legame profondo e indissolubile.

A darci l’occasione di conoscerle, queste risposte, è una mostra interattiva in corso al Musme, il Museo della Storia della Medicina di Padova: L’anomalia e la norma. La variabilità della vita tra anatomia e biologia, pensata e allestita insieme all’Università degli Studi patavina negli spazi del quattrocentesco ex ospedale di San Francesco, il primo in città a essere destinato alla cura degli ammalati e uno dei primi al mondo a sperimentare l’insegnamento clinico.

La fusione tra l’anomalus e il normalis

Charles Darwin (1809 – 1882)

Partendo, appunto, dalle domande «che cosa significa normalità?» e «che cosa rende qualcosa anomalo?», l’esposizione illustra in chiave storica e scientifica l’evoluzione di questi concetti, soffermandosi specialmente sui multiformi aspetti e sulle complessità dell’anomalo.

Dal monstrum degli antichi, quel “fuori dal naturale” che provocava stupore, orrore e rifiuto, al soggetto patologico, emerso grazie all’introduzione da parte di Giovan Battista Morgagni della prospettiva anatomica nello studio delle anomalie e delle malattie, fino alla “fusione” dell’anomalus con il normalis (finalmente intesi come costruzioni socio-culturali) e al riconoscimento del ruolo fondamentale che le “irregolarità” non patologiche hanno nella diversificazione biologica e, perciò, nel processo evolutivo. Per dirla in altro modo, di come e perché l’anomalia, la non conformità, rappresenti un valore per la normalità, non solo una sua deviazione.

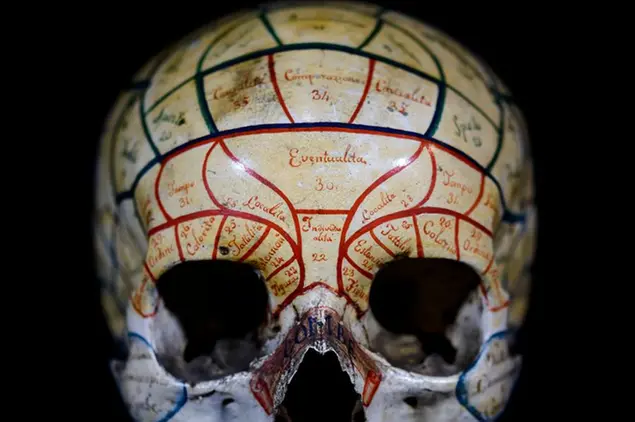

Particolarmente interessanti e coinvolgenti sono i reperti esposti nelle varie sezioni, soprattutto nella seconda, dedicata all’anomalo come patologia: si tratta di resti umani di grande valore scientifico provenienti dal Museo Morgagni di Anatomia dell’Università di Padova che testimoniano l’enorme salto in avanti fatto dalla medicina a cavallo tra il Sei e il Settecento quando, grazie a Morgagni, fondatore dell’Anatomia patologica, si è passati dal considerare l’anomalo come creatura mitica, prodigiosa, al riconoscerlo come soggetto patologico, disfunzionale, da curare e catalogare per la ricerca sperimentale attraverso preparazioni a secco e in liquido.

Spesso trattati con il metodo della tannizzazione – inventato da Lodovico Brunetti nell’Ottocento –, sono reperti preziosissimi ai quali è necessario accostarsi con il massimo rispetto: i piccoli gemelli siamesi dai corpicini uniti a livello di torace e addome e l’espressione dolcissima eternizzata nei loro volti, inducono persino a riflessioni profondissime, che coinvolgono la sfera del sacro e scrutano nell’insondabile mistero della carne.

Il monstrum

Nella sezione l’anomalo come monstrum, che in realtà introduce l’esposizione, spiccano un apparato scheletrico la cui grave scoliosi dorso-lombare riporta alla mente l’Uomo elefante Joseph Merrick, e poi una ricca Wunderkammer accanto a curiosi esempi di zoologia fantastica (nella copia della seicentesca Monstrorum Historia di Ulisse Aldrovandi) e a resti di animali con malformazioni: sono i crani di un elefante nano e di un vitello bicefalo, esempi di quelli che in epoche lontane apparivano come esseri mitologici nelle cui abnormità si scorgevano i segni divini.

L’ultima sezione, sull’anomalo come specchio della normalità, mette in evidenza come, grazie alle Teorie dell’evoluzione di Charles Darwin, alcune anomalie genetiche non patologiche siano state riconosciute come fondamentali per favorire l’evoluzione delle specie viventi creando le condizioni per un migliore adattamento all’ambiente.

Uno dei casi è quello della Biston Betularia, la falena delle betulle, comunissima nei boschi inglesi tra il 19esimo e il 20esimo secolo, il cui colore chiaro le ha permesso di mimetizzarsi sui tronchi di queste piante e sfuggire, così, ai predatori.

Con l’inquinamento provocato dalla rivoluzione industriale però, e la copertura delle cortecce con la fuliggine, il suo mimetismo ha smesso di funzionare: a quel punto hanno fatto la loro comparsa alcuni individui anomali, dal corpo molto scuro (varietà carbonaria), che rappresentavano una piccola percentuale della popolazione ma che a seguito della modificazione dell’ambiente si sono trovate

in vantaggio evolutivo, prosperando rapidamente.

A eccezione di quelle identificabili come patologiche, oggi le anomalie sono indici di diversificazione che testimoniano la singolarità di ogni essere umano, come ci conferma il coordinatore dell’esposizione, il professore emerito ed ex rettore dell’Università di Padova, Vincenzo Milanesi.

Il conformismo

«Il rapporto tra l’anomalo e il normale è circolare: l’anomalia è tale rispetto a una normalità, ma che cosa la definisce in quanto tale? È ovvio che, collocandoci noi in ambito medico, la normalità viene individuata nel fisiologico modo di funzionare di un organismo, ma se guardiamo a uno dei pezzi esposti, il situs inversus (rara condizione anatomica in cui gli organi interni del corpo sono disposti in posizione speculare rispetto alla loro naturale posizione: non provoca sintomi e si può condurre una vita normale senza mai accorgersene, nda), comprendiamo come l’anomalia non sia solo disfunzionalità ma anche eccezione, variabilità rispetto alla norma. Ed è proprio la variabilità a essere il motore dell’evoluzione».

In un’epoca come la nostra, dominata dalla continua ricerca di conformismo – nei canoni estetici di riferimento, per esempio – il messaggio che una mostra come questa vuole trasmettere è anche politico.

«Il messaggio è che ognuno di noi a proprio modo è un po’ anomalo, non conforme, ognuno di noi ha una sua caratterizzazione che rientra certamente in una variabilità statistica definita in un range ma allo stesso tempo ciascuno di noi è differente dall’altro: è unico. Il nostro è un messaggio che vuole includere, che parla di una umanità bella perché varia e non abolisce la distinzione tra fisiologico e patologico ma, semmai, apre uno spazio per riconoscere, nell’anomalia, un segno di ricchezza».

Commenti recenti