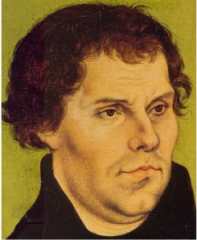

don Roberto Sardelli

Il testo seguente è la prima di tre lezioni di sociolinguistica dedicate alla comprensione del rapporto tra pensiero e linguaggio, tra condizione sociale e competenze cognitivo/espressive.

In questa parte si affrontano i problemi dell’unificazione linguistica degli italiani dialettofoni dopo l’unità politica e l’introduzione della scuola media unificata del 1963. La lezione approfondisce le difficoltà scolastiche dei ragazzi di estrazione popolare e la lezione dei nuovi maestri, da don Milani a Mario Lodi, da Bruno Ciari a Orlando Spigarelli a Maria Maltoni e Don Roberto Sardelli.

Nella seconda parte si prendono in esame i contributi dei sociolinguisti anglosassoni Basil Bernstein e William Lavov.

Nella terza e ultima lezione si approfondiscono i problemi dell’analfabetismo strumentale, funzionale e di ritorno attraverso gli studi di Tullio De Mauro.

Le prime due lezioni sono state elaborate a partire da testi di Maria Giuseppa Lo Duca.

Finché ci sarà uno che conosce 2000 parole e un altro che ne conosce 200,

questi sarà oppresso dal primo. La parola ci fa uguali.

Gli allievi di don Roberto Sardelli

Indice

1. L’Italiano nell’Italia preunitaria

1.1 Dal fiorentino alla lingua letteraria

2. La diffusione dell’italiano nel secondo dopoguerra e l’insuccesso scolastico

2.1 I maestri

2.1.1 Don Lorenzo Milani

2.1.2 Bruno Ciari

2.1.3 Mario Lodi

2.1.4 Orlando Spigarelli, Maria Maltoni

2.1.5 Don Roberto Sardelli

1. L’italiano nell’Italia preunitaria

1.1 Dal fiorentino alla lingua letteraria

Il primo dato storico e sociologico da avere ben chiaro è che l’idioma chiamato, a partire dal Cinquecento, «italiano» (formatosi attraverso la stilizzazione del dialetto fiorentino trecentesco, arricchito di latinismi e depurato di tratti locali), questo idioma è rimasto per secoli appannaggio nemmeno delle classi dirigenti, ma (fuori di Firenze, delle maggiori città toscane e di Roma) appannaggio quasi esclusivo della gente di lettere.

read more »

Commenti recenti