Alcuni articoli sulle ragioni della diseguaglianza e sull’aumento vertiginoso della concentrazione di ricchezza (e conseguente aumento della povertà) dal 2007 ad oggi. Apre la raccolta Wealth inequality in America, un’illuminante infografica che mostra la difficoltà del pubblico a percepire l’entità della diseguaglianza economica. A seguire un articolo sull’Indice di Gini, uno strumento statistico di misurazione della diseguaglianza.

Alcuni articoli sulle ragioni della diseguaglianza e sull’aumento vertiginoso della concentrazione di ricchezza (e conseguente aumento della povertà) dal 2007 ad oggi. Apre la raccolta Wealth inequality in America, un’illuminante infografica che mostra la difficoltà del pubblico a percepire l’entità della diseguaglianza economica. A seguire un articolo sull’Indice di Gini, uno strumento statistico di misurazione della diseguaglianza.

In coda, una cronaca dell’impoverimento mondiale, realizzata con contributi tratti da quotidiani, rapporti Istat e Oxfam e trasmissioni televisive, organizzati in ordine cronologico: 2009 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 . Il Corriere del 28 aprile 2017, La concentrazione della ricchezza? Oggi come il Medioevo.

Wealth Inequality in America

Un video TDC evidenzia l’enorme distanza tra la differenza di ricchezza reale e quella percepita dagli americani, mostrando come l’opinione pubblica abbia difficoltà a rappresentarsi l’ampiezza della diseguaglianza economica e, conseguentemente, a valutare l’equità delle politiche di distribuzione della ricchezza (fiscalità generale, servizi sociali, ecc.).

https://scuola2030.indire.it/

L’indice di Gini

Il coefficiente di Gini, introdotto dallo statistico italiano Corrado Gini[1], è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o anche della ricchezza [nell’immagine, la rappresentazione delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza di tutti i paesi del mondo nel 2009].

È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, ad esempio la situazione in cui tutti possiedano la stessa ricchezza; valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la situazione nella quale una persona capitalizza tutta la ricchezza disponibile del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo [fonte wikipedia].

Cronaca dell’impoverimento mondiale

[2009]

Sole 24Ore, La situazione economica italiana nel 2009

ovvero, Le famiglie italiane hanno un ombrello anti-crisi (ma non tutte riescono ad aprirlo).

ovvero, Le famiglie italiane hanno un ombrello anti-crisi (ma non tutte riescono ad aprirlo).

La ricchezza lorda delle famiglie italiane alla fine del 2009 era pari a quasi 9.500 miliardi di euro, quella netta ammontava a 8.600 miliardi, corrispondenti a circa 350 mila euro in media per famiglia. Le attività reali (soprattutto immobili) rappresentavano il 62,3% della ricchezza lorda, le attività finanziarie erano invece il 37,7% (la ricchezza in abitazioni, in particolare è stimata intorno ai 4.800 miliardi di euro). Le passività finanziarie, pari a 860 miliardi di euro, costituivano il 9,1% delle attività complessive.

L’ombrello anti-crisi delle famiglie

Sempre alla fine del 2009 la ricchezza netta è stata pari a 8,2 volte il reddito disponibile lordo delle famiglie. Alla fine del 2008, ultima data per cui è possibile effettuare un confronto internazionale completo e omogeneo, in Italia la ricchezza netta era risultata pari a 7,8 volte il reddito disponibile lordo delle famiglie, valore in linea con quello della Francia (7,5) e del Regno Unito (7,7), lievemente superiore a quello del Giappone (7) e significativamente superiore a quello degli Stati Uniti (4,8). Se ne può quindi dedurre che, se si considera lo stock di ricchezza, nell’insieme le famiglie italiane dispongono di un ombrello anti- crisi economica piuttosto consistente in confronto alla posizione di altri paesi avanzati.

La quota italiana del Pil mondiale è del 3 per cento

Del resto, stime recenti affermano che la quota di ricchezza netta mondiale posseduta dalle famiglie italiane è consistente perché pari al 5,7% mentre la quota italiana del pil mondiale è al 3% e la quota italiana della popolazione mondiale è all’1 per cento. Insomma, complessivamente siamo “ancora” ricchi, nonostante la crescita del reddito che, purtroppo, continua ad essere bassa da 15 anni a questa parte, anche volendo mettere tra parentesi gli effetti della recessione.

Ricchezza ad elevato grado di concentrazione

Il discorso cambia molto, però, quando dal dato complessivo si passa a considerare la distribuzione della ricchezza: una grandezza che, più ancora del reddito avverte Bankitalia, è caratterizzata da un elevato grado di concentrazione. Qui si scopre che l’ombrello anti-crisi non è per tutti. Infatti, alla fine del 2008 la metà più povera delle famiglie italiane disponeva soltanto del 10% della ricchezza totale, mentre il 10% delle famiglie più ricche deteneva quasi il 45% del totale. Non basta: dal 2000 al 2008 il numero di famiglie che hanno ricchezza netta negativa (prevalenza dei debiti sugli asset) è aumentato, passando dall’1,8 al 3,2 per cento.

[2013]

Presa diretta, Ricchi e poveri

La prima puntata autunnale (2013) di Presa diretta, dedicata all’aumento della diseguaglianza seguito alla “crisi”.

[2014]

Povertà, la mappa della disperazione in Italia. In vent’anni i giovani hanno perso quasi tutto

Tratto da L’Espresso del 26 agosto 2014.

Povertà. Una parola d’altri tempi, uscita forse da un documentario in bianco e nero di persone mal vestite che si imbarcano su una grande nave, dirette all’altro capo del mondo.

Povertà. Una parola d’altri tempi, uscita forse da un documentario in bianco e nero di persone mal vestite che si imbarcano su una grande nave, dirette all’altro capo del mondo.

Oggi le cose sono molto diverse, e si può essere poveri anche con il telefonino in tasca: basta non avere di che provvedere in maniera autonoma per sé e la propria famiglia.

L’istituto europeo di statistica, per esempio, misura quante sono le persone a rischio di povertà o esclusione sociale. Un numero che nel 2013 ha raggiunto quota 28,4%, il secondo peggior risultato del nostro paese negli ultimi dieci anni.

Ma come succede spesso in Italia, il singolo dato nasconde una varietà estrema di situazioni. E allora uno dei modi più semplici per capire quanta differenza ci sia, in realtà, è guardare ai dati regione per regione.

La prima cosa che salta all’occhio è la Sicilia, dove è dal 2011 che le persone a rischio povertà sono più di quelle che stanno “bene”: superata ormai la so glia del 50%, è questa – ormai da anni – la regione in cui la situazione è più grave. Due milioni e settecentomila persone, facendo i conti, su un totale di cinque milioni.

glia del 50%, è questa – ormai da anni – la regione in cui la situazione è più grave. Due milioni e settecentomila persone, facendo i conti, su un totale di cinque milioni.

In altre aree le cose sono meno negative, ma in pochi anni sono peggiorate in maniera notevole. In Puglia e Molise, per esempio, nel 2009 a rischiare la povertà era circa il 35% della popolazione: valori che oggi sono aumentati – rispettivamente – di 7,8 e 9,6 punti percentuale.

In generale il sud se la cava peggio, ma anche al centro-nord c’è chi fa eccezione: la Liguria. Qui le persone a rischio povertà erano relativamente poche, eppure negli ultimi quattro anni sono quasi raddoppiate.

E se in generale la povertà aumenta quasi ovunque, bisogna arrivare fino a Bolzano per trovare un miglioramento: qui, unica area in Italia, dal 2009 al 2013 è passata dal 12,6 al 12,3%. Magra consolazione anche per i piemontesi, dove la situazione risulta invariata.

Ma chi sono queste persone? Chi ha perso e sta perdendo di più, negli ultimi anni? Per capirlo possiamo ricorrere a un altro indice ISTAT, quello che misura la povertà relativa familiare : esso cioè indica quante sono le famiglie che non possono permettersi spese al di sotto di una certa soglia, e come sono composte.

Chi è allora la persona su cui pesa di più il carico di mantenere una famiglia povera? Coloro che cercano occupazione, innanzi tutto, e poi giovani con meno di 35 anni e lavoratori in proprio – soprattutto al sud; c’è più povertà, inoltre, anche dove si è studiato poco.

E se in generale negli ultimi anni la situazione si è aggravata per tutti, a rimetterci meno sono soprattutto le generazioni più anziane: gli ultra 65enni sono fra i pochissimi per cui la povertà cala, mentre nei pensionati aumenta appena. Nulla a che vedere con la situazione dei giovani, che è peggiorata e peggiorata molto.

In fondo non è complicato: una persona povera è una persona che non guadagna abbastanza. E il sospetto che sia anche una questione generazionale diventa forte se guardiamo proprio ai redditi delle persone a seconda della loro età. Come sono cambiati negli ultimi anni? E guadagnano più i giovani o gli anziani? Scopriamo così che la crisi c’entra solo in parte, e semmai ha solo aggravato una situazione che stava già peggiorando da tempo.

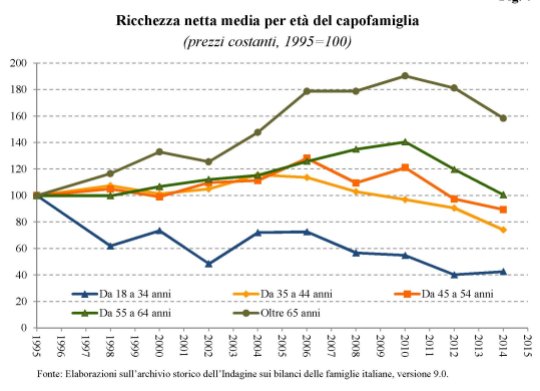

Andiamo per ordine: i dati arrivano dalla Banca d’Italia e riguardano i bilanci delle famiglie italiane fino al 2012 . Uno studio che rende evidente il problema: dal 2006 gli unici redditi relativi (cioè rispetto alla media italiana) a crescere sono quelli di chi ha più di 55 anni. Quelli degli over 65, per esempio, otto anni fa erano poco sotto la media mentre oggi la superano del 15%.

La situazione invece peggiora per tutti gli altri e giù fino ai 30enni, il cui reddito relativo ha preso il colpo più pesante rispetto a vent’anni fa.

La disuguaglianza fra giovani e anziani diventa ancora più evidente se guardiamo alla ricchezza. Da un lato questo non deve sorprendere troppo: lavorando per dieci, venti o trent’anni in più si ha tempo per mettere da parte il proprio denaro – magari comprare una casa che da sola costituisce buona parte della ricchezza degli italiani.

Ma quand’è che troppo diventa troppo? Difficile dirlo a priori, eppure impressiona il calo nella ricchezza relativa dei giovani: dal 1991 è diminuita del 76% mentre quella degli over 65 è aumentata di oltre il 50%. Anche i quarantenni se la passano tutt’altro che bene, con una perdita del 44%.

Certo, dirà qualcuno, reddito e ricchezza degli anziani in qualche modo tornano indietro ai più giovani. È vero. Ecco allora un’intera generazione fondata sulla carità e la paghetta del babbo e del nonno: chiamateli pure bamboccioni.

L’analisi di Piketty.

La critica di Harvey al libro di Piketty.

La povertà secondo Domenico De Masi

[2015]

Marta Fana e Giacomo Russo Spena, La resistibile ascesa della disuguaglianza

Dopo il trentennio 1945-1975, i “Trenta gloriosi”, la forte ondata anti-keynesiana ha generato una polarizzazione dei redditi tanto che l’ultimo rapporto della Oxfam attesta come 85 super paperoni possiedano l’equivalente di metà della popolazione mondiale. La redistribuzione delle ricchezze appare la battaglia cardine e passa anche per nuove politiche fiscali mirate a “colpire” grandi capitali e patrimoni. Tratto da Micromega.

Come non detto, si sono sbagliati. Crollano, d’un tratto, teorie e tabù. Anni di politiche economiche rivelatesi un fallimento. Persino il Fondo Monetario Internazionale[1] e l’Ocse[2] sono costretti alla confessione: le disuguaglianze economiche e sociali danneggiano la crescita mentre la liberalizzazione del mercato del lavoro ha contribuito a farle aumentare già prima dello scoppio della crisi.

Dopo il trentennio 1945-1975, i “Trenta gloriosi”, la forte ondata anti-keynesiana ha portato a misure incentrate su privatizzazioni, deregulation del mercato finanziario, taglio della spesa sociale, aumento della tassazione sul lavoro – piuttosto che di quella sui profitti e sul reddito da capitale – liberalizzazione del mercato del lavoro, il tutto riducendo la progressività delle aliquote e frenando le politiche distributive e redistributive.

Il rapporto di ricerca Working for The Few della Oxfam[3] evidenzia come dalla fine del 1970 la tassazione per i più ricchi sia diminuita in 29 Paesi sui 30 per i quali erano disponibili dati. Ovvero: i ricchi non solo guadagnano di più, ma pagano meno tasse.

La polarizzazione dei redditi e delle ricchezze diventa una costante in tutti gli Stati del G7 e non solo. Dagli anni Ottanta l’aumento delle disparità di reddito è particolarmente marcato nel Regno Unito, Usa e Canada. In Italia sale nei primi anni Novanta per stanziarsi, da subito, ad un livello elevato. Per la prima volta, si evidenzia un aumento del divario tra ricchi e poveri anche in Paesi tradizionalmente caratterizzati da bassa disuguaglianza come la Germania.

Eppure, secondo gli economisti ortodossi era un bene per la crescita, la diseguaglianza veniva vista come una risorsa per far funzionare meglio l’economia, per incentivare i singoli alla competizione. Un danno collaterale da valorizzare e che si sarebbe “riassorbito” automaticamente, secondo l’ormai smentita trickle down theory. Al limite, il problema era rappresentato dalla povertà, cosa – secondo loro – ben diversa dal discorso della diseguaglianza.

Il padre spirituale di tale pensiero era Simon Kuznets che nel 1955 con un grafico esplicativo descrisse la relazione tra disuguaglianza e prosperità come una U rovesciata, la cosiddetta Curva di Kuznets. Una teoria considerata infallibile, secondo cui la crescita avrebbe in un primo momento aumentato le disuguaglianze ma nel medio e lungo termine le avrebbe ridotte, in quanto, si diceva, la crescita avrebbe beneficiato tutti. Peccato che per l’Economist si è “interrotta almeno nelle economie avanzate”. Oggi la U rovesciata è diventata una N inclinata, con l’ultima gamba minacciosamente puntata verso l’alto a ricordarci che la crescita non è uguale per tutti.

Il padre spirituale di tale pensiero era Simon Kuznets che nel 1955 con un grafico esplicativo descrisse la relazione tra disuguaglianza e prosperità come una U rovesciata, la cosiddetta Curva di Kuznets. Una teoria considerata infallibile, secondo cui la crescita avrebbe in un primo momento aumentato le disuguaglianze ma nel medio e lungo termine le avrebbe ridotte, in quanto, si diceva, la crescita avrebbe beneficiato tutti. Peccato che per l’Economist si è “interrotta almeno nelle economie avanzate”. Oggi la U rovesciata è diventata una N inclinata, con l’ultima gamba minacciosamente puntata verso l’alto a ricordarci che la crescita non è uguale per tutti.

Già prima della crisi del 2008, infatti, la disuguaglianza aumenta nei Paesi dell’OCSE[4] spinta dalla liberalizzazione del mercato del lavoro, facendo così cadere un altro caposaldo della teoria ortodossa. Se finora avevamo potuto rigettare l’idea secondo cui meno diritti e stabilità del lavoro avrebbero portato a più occupazione, oggi i fatti confermano che la precarietà lavorativa è un fattore discriminante che induce maggiore disuguaglianza.

Dal 2008 in poi, con l’esplosione della crisi globale il quadro è drammaticamente peggiorato. La crisi si è mostrata un’occasione per inasprire la lotta di classe, stavolta dall’alto contro il basso della piramide secondo la fortunata espressione coniata dal sociologo Luciano Gallino. L’Europa ha reagito al crollo economico e finanziario con dosi massicce di austerità che hanno aumentato la diseguaglianza, depresso l’economia e peggiorato sensibilmente l’assetto delle finanze pubbliche in un circolo vizioso che non sembra aver fine.

Nel concreto, le cosiddette riforme strutturali hanno precarizzato ulteriormente il lavoro e le politiche di consolidamento fiscale – tra aumento della tassazione e riduzione della spesa sociale – si sono abbattute negativamente sulla popolazione che più ha sofferto della liberalizzazione del mercato del lavoro (giovani, donne e migranti) e sulla classe media impiegatizia – che ha subito il blocco delle retribuzioni.

L’Italia, insieme ai Paesi dell’Europa mediterranea, è stata tra le più colpite dal consolidamento fiscale, ma a differenza di molti altri (tranne la Grecia) non era, e continua a non esser dotata, di un sistema di welfare moderno che sostenga il reddito dei lavoratori tipici e della folta schiera di precari che da metà anni ’90 caratterizzano il mercato del lavoro. Secondo quanto riporta l’Ocse[5], in Italia il sistema di welfare, tassazione più trasferimenti, non soltanto non è in grado di ridurre la povertà generata dalla precarietà, ma addirittura la fa aumentare.

La crisi economica diventa anche civile, morale e politica e richiede un ripensamento profondo del patto di convivenza.

Sempre in base ai dati di Oxfam, 85 super ricchi possiedono l’equivalente di metà della popolazione mondiale e l’1% detiene circa la metà della ricchezza planetaria. Altri dati, per far capire le dimensioni del fenomeno: il reddito dell’1% dei più ricchi ammonta a 110.000 miliardi di dollari, 65 volte il totale della ricchezza della metà della popolazione più povera del mondo, ed ha aumentato la propria quota di reddito in 24 su 26 dei Paesi con dati analizzabili tra il 1980 e il 2012. L’Italia non fa eccezione, il 10% più ricco detiene il 46% della ricchezza privata nazionale.

Come scrive Marco Revelli in La lotta di classe esiste e l’hanno vinta i ricchi (Laterza editore)

“se abbiamo a cuore la vita delle giraffe resta valido il monito di Keynes a non trascurare le sofferenze di quelle dal collo più corto, che sono affamate, né le dolci foglie che cadono a terra e che vengono calpestate nella lotta, né la supernutrizione delle giraffe dal collo lungo, né il cattivo aspetto di ansietà e voracità combattiva che copre i miti visi del gregge”.

Le giraffe dai colli lunghissimi sarebbero rappresentate dagli uomini di banca e dagli speculatori finanziari, dai manager di grandi imprese e da quegli imprenditori che preferiscono accumulare profitti e portarli all’estero piuttosto che reinvestirli in attività produttive e contribuire realmente alla creazione della ricchezza nazionale.

La Spagna è il Paese europeo nel quale maggiormente si è ampliata la forbice tra redditi alti e medio bassi con il ceto medio totalmente polverizzato e coinvolto, durante l’esplosione della bolla immobiliare, nel dramma della requisizione delle case per il mancato pagamento della rata mensile.

Il repentino successo di Podemos è frutto anche di una martellante campagna sulla redistribuzione delle ricchezze. Non politiche bolsceviche, la riscoperta di Keynes in questa Europa sembra già qualcosa di rivoluzionario. Sotto la spinta degli Indignados e del pensiero del filosofo post-marxista Ernesto Laclau, il partito di Pablo Iglesias ha inaugurato un nuovo obiettivo: non più la maggioranza politica del 51%, ma il 99% contro l’1% oligarchico e antidemocratico di “super privilegiati”. La Spagna è lontana ma quanto mai vicina. Da noi, a differenza, si parla poco e male di disuguaglianza. Un modo per contrastarla passa per la proposta di un nuovo sistema fiscale e di redistribuzione di beni e servizi pubblici (tra cui immobili, aree verdi etc) in balìa delle privatizzazioni. In Italia le tasse sono un tabù e se ne discute soltanto per richiedere un abbassamento generalizzato. Capiamo meglio, numeri alla mano.

Il totale delle nostre entrate pubbliche è pari a 753 miliardi di euro, ossia il 48,1 per cento del Pil, la spesa pubblica italiana si attesta a quella degli altri Paesi europei. Come ha osservato Innocenzo Cipolletta “la pressione fiscale che sopportiamo è giusta come ammontare complessivo, ma è mal distribuita. Occorre contrastare seriamente l’evasione fiscale” [5], che come è noto si concentra maggiormente lì dove i redditi sono più elevati. Oltre, ovviamente, all’introduzione di un vero sistema a scaglioni che porterebbe ad aliquote più alte in proporzione al reddito dell’individuo.

Al contrario, la Flat tax, tassazione unica al 15 per cento per l’intera popolazione (proposta tradizionale della destra reaganiana e tatcheriana e da forze politiche ad essa ispirate in Italia) è insostenibile dal punto di vista costituzionale che impone la progressività del sistema fiscale (e si fonda sull’equità), ed è una tassa regressiva: le entrate per lo Stato diminuirebbero notevolmente (quasi 100 miliardi ogni anno) dato che chi oggi ha un reddito tale da pagare aliquote marginali tra il 21 e il 43%, pagherebbe molto meno, così come le aziende dato l’abbattimento dell’Ires e dell’Irap.

Gli effetti negativi si ripercuoterebbero sulle classi meno abbienti: le minori entrate fiscali si tradurrebbero in minore spesa per servizi e beni pubblici (scuola, asili, trasporto pubblico, sanità, acqua, spazi pubblici, ecc..), di cui proprio le fasce più povere della popolazione e il ceto medio impoverito beneficiano maggiormente. Inoltre, la soglia di esenzione della tassazione verrebbe ridotta a 3000 euro, imponendo a tutti coloro con un reddito compreso tra i 3000 e gli 8000, che attualmente non pagano tasse sul reddito, l’imposta al 15%. Ad esempio – scrive Daveri su lavoce.info – “un contribuente singolo con reddito di 10.000 euro che oggi paga di imposte 460 euro, pagherebbe [con la flat tax ] 1050 euro”.

Mentre da destra si chiede l’introduzione di sistemi regressivi a danno della maggioranza della popolazione, in pochi provano a ribaltare il grande dogma – smentito più volte dall’economista Mariana Mazzucato[6] – che siano le imprese gli unici attori economici capaci di creare ricchezza. Convinzione che ha portato a una riduzione della tassazione sul reddito di impresa lasciando che la quota profitti aumentasse rispetto a quella del reddito da lavoro sul totale del reddito nazionale.

In Italia, ad esempio tra il 2006 e il 2015, il congiunto tra Ires e Irap è diminuito dal 37 al 31,4%, come riporta un rapporto di Kpmg[7]. Ma gli sperati miracoli da parte delle imprese non sono arrivati: in Italia si investe sempre meno e l’occupazione non è aumentata in modo significativo qualitativamente e quantitativamente a seguito degli sgravi e della riduzione delle tutele per i lavoratori. Se la riduzione della tassazione dei profitti è diffusa a livello globale, esiste ancora la possibilità che essa sia comunque definita su base progressiva, come in Francia, ad esempio, dove le aziende con reddito d’impresa superiore ai 760.000 euro pagano un’aliquota del 3.3% superiore alla media, mentre per le aziende sopra i 250 milioni la tassa aumenta del 10.7%.

Ristabilire maggiore equità significa non solo operare una maggiore redistribuzione, ma evitare la concentrazione delle risorse nelle mani di pochi. I “Trenta gloriosi” furono caratterizzati sia da redistribuzione che da un netto aumento della diffusione della ricchezza tra tutte le fasce della società che si accompagnava a una crescita consistente dei salari.

Lo spirito di quegli anni, così come il conflitto sociale sottostante, sembrano essere stati sconfitti dalla lotta di classe dall’alto verso il basso, così come dimostra la tendenza a ridurre le tasse sui redditi e sulla ricchezza ereditata (una tra le tante varianti della famigerata “patrimoniale”) che nulla ha a che fare con i meriti e la buona volontà dei singoli, ma dipende dalla fortuna di nascere in una famiglia agiata piuttosto che economicamente povera. Allo stesso tempo è necessario che i piccoli risparmi siano incoraggiati piuttosto che tassati come fossero rendite finanziarie, ovvero come ha fatto il governo Renzi da ultimo aumentando le aliquote (ovviamente uguali per tutti) sui fondi pensione, che si abbattono come una patrimoniale proprio sui piccoli risparmiatori, giovani precari e famiglie piuttosto che sui grandi capitali, contro qualsiasi principio di progressività fiscale ancor prima che di equità.

La lotta alle disuguaglianze passa anche per nuove politiche fiscali mirate a “colpire” grandi capitali e patrimoni soprattutto quando non reinvestiti in attività produttive. Perché in Italia la redistribuzione delle ricchezze non resti una chimera.

NOTE

[1] Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective (2015)

[2] In It Together: Why Less Inequality Benefits All (2015)

[3] http://www.oxfamitalia.org/dal-mondo/la-grande-disuguaglianza (2015)

[4] In It Together: Why Less Inequality Benefits All (2015), capitolo 1: Overview of inequality trends, key findings and policy directions

[5] In It Together: Why Less Inequality Benefits All (2015), capitolo 4: non-standard work, job polarisation and inequality, pag 179 5 “In Italia paghiamo troppe tasse. Falso!”, Innocenzo Cipolletta (Laterza editore 2014)

[6] La ricchezza giusta per la sinistra, Mariana Mazzucato, La Repubblica, 16 giugno 2015

[7] Corporate Tax rate 2006-2014, KPMG

[2016]

Un paese feroce e in guerra contro i giovani

Tratto da Il manifesto.info.

Istat. Rapporto annuale 2016: l’Italia è il paese dove le diseguaglianze di classe sono cresciute di più al mondo dopo il Regno Unito. I giovani e i minori, schiacciati dal sistema della precarietà, sono senza giustizia. Le famiglie sostituiscono il welfare e sostengono i figli senza lavoro fisso e pensione, ma iper-precari. Invece di disinnescare questa bomba sociale che sta facendo esplodere il Welfare (familiare), si preferisce insultarli: «bamboccioni».

Istat. Rapporto annuale 2016: l’Italia è il paese dove le diseguaglianze di classe sono cresciute di più al mondo dopo il Regno Unito. I giovani e i minori, schiacciati dal sistema della precarietà, sono senza giustizia. Le famiglie sostituiscono il welfare e sostengono i figli senza lavoro fisso e pensione, ma iper-precari. Invece di disinnescare questa bomba sociale che sta facendo esplodere il Welfare (familiare), si preferisce insultarli: «bamboccioni».Il paese dove le differenze di classe crescono e si rafforzano. È il ritratto che emerge dal rapporto annuale 2016 presentato ieri dal presidente dell’Istat Giorgio Alleva alla Camera, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e in coincidenza del 90° anniversario dell’istituto nazionale di statistica. Tra il 1990 e il 2010 le diseguaglianze nella distribuzione del reddito sono aumentate da 0,40 a 0,51 nell’indice Gini sui redditi individuali lordi da lavoro. È l’incremento più alto tra tutti i paesi per i quali sono disponibili i dati.

Chi proviene da una famiglia con uno statsu alto – ha una casa di proprietà e almeno un genitore con istruzione universitario – ha visto accrescere la distanza economica e sociale rispetto a chi proviene da famiglie di status basso: l’Italia è al 63%, percentuale quasi doppia della Francia (37%) e Danimarca (39%). Primo in classifica è il Regno Unito con il 79%, il paese della rivoluzione thatcheriana che ha rafforzato a dismisura dagli anni Ottanta in poi le differenze di classe, come ha ricordato da ultimo Anthony Atkinson nel suo libro Diseguaglianza.

Dopo veniamo noi, sintomo che è avvenuta un’analoga rivoluzione che ha premiato un’elite a svantaggio dei molti. Parliamo di una realtà antecedente all’esplosione della crisi, ma dai dati dell’Istat emerge una il ritratto di un paese dove la povertà colpisce tre volte più al Sud che al Nord, mentre la spesa sociale che cresce meno che in altri paesi è la più inefficiente al mondo. Peggio dell’Italia fa la Grecia stritolata dai memorandum della Troika dal 2010 a oggi.

Lotta di classe dall’alto

I più danneggiati dalla guerra sociale in corso sono i minori che vivono nelle famiglie in cui il capofamiglia e disoccupato, precario o lavoratore part-time: la spesa pro capite per interventi destinati a famiglie e minori è scesa tra il 2011 e il 2012 da 117 a 113 euro, con differenze territoriali decisamente importanti, dai 237 euro dell’Emilia-Romagna ai 20 euro della Calabria. I minori sono i soggetti che hanno pagato il prezzo più elevato della crisi in termini di povertà e deprivazione, scontando un peggioramento della loro condizione. Tra il 1997 e il 2011 l’incidenza della povertà relativa era al 12%. Nel 2014 ha raggiunto il 19%.

La forbice della diseguaglianza si allarga rispetto alle generazioni più anziane che nel 1997 presentavano un’incidenza di povertà di oltre 5 punti percentuali superiore a quella dei minori. Nel 2014 l’incidenza è diminuita del 10% rispetto ai più giovani. Questo significa due cose: gli effetti della contro-rivoluzione sono solo all’inizio: oggi producono precarietà di massa, domani porterà una povertà epocale tra gli attuali tredicenni. Secondo elemento: il paese è spaccato a più livelli, Sud contro Nord, tra le generazioni, tra i redditi e tra territori contigui.

Altro che «bamboccioni»

Dopo il calo del biennio 2013-2014, l’indicatore sulla «grave deprivazione materiale» si è stabilizzato all’11,5% nel 2015. Ma si mantiene su livelli alti per le famiglie con a capo una persona in cerca di occupazione. A livello strutturale, dunque, la tendenza è la stessa degli ultimi 25 anni. Senza contare che esiste un’ampia sfera di lavoro grigio o sommerso che deriva dalla somma di disoccupati e forze lavoro potenziali, ovvero le persone che vorrebbero lavorare ma che non trovano lavoro: 6,5 milioni nel 2015.

In questo quadro rientra la sotto-occupazione e il «disallineamento» tra le competenze e i lavori dei laureati. Uno su tre tra 15 e 34 anni è «sovraistruito» rispetto a quanto richiede il mercato. Uno su quattro è precario. A tre anni dalla laurea solo il 53,2% ha trovato un lavoro «ottimale». L’impossibilità di trovare un reddito dignitoso per sostenere un affitto, spinge 6 giovani su 10 a vivere con i genitori fino ai 34 anni. Oltre un quarto è disoccupati o inoccupato, e non cerca lavoro: 2,3 milioni. Altro che «bamboccioni». Il non lavoro, o il lavoro povero, non è una colpa, ma un problema politico.

Questa situazione coesiste con la diminuzione della disoccupazione di 203 mila unità, poco più di 3 milioni di persone (11,9%) e con la crescita di 186 mila occupati nel 2015. L’Istat, infatti, registra «un miglioramento piuttosto modesto del grado di utilizzo dell’offerta di lavoro» nei prossimi anni. Nel 2025 il tasso di occupazione – in Italia tra i più bassi dei paesi Ocse (56,7%) – potrebbe restare «prossimo a quello del 2010, a meno che non intervengano politiche di sostegno alla domanda di beni e servizi e un ampliamento della base produttiva». Per garantire un simile ampliamento serve una discontinuità radicale, superiore all’aumento occasionale, e di breve durata, prodotto dai costosi incentivi governativi per i neo-assunti del Jobs Act. Quello che sembra essere certo oggi è che il paese resterà fermo per altri quindici anni.

Bomba sociale

L’Italia è il paese più invecchiato al mondo. Prevalgono gli over 64, mentre le nascite sono al minimo storico. Sui 60,7 milioni di residenti, gli over 64 sono 161,1 ogni 100 giovani con meno di 15 anni. Insieme a Giappone e Germania, un altro primato. Le nuove generazioni di anziani vivono meglio del secolo scorso e dei loro genitori. Stili di vita salutari, un sistema previdenziale e sanitario migliore, nonostante i redditi bassi e i tagli e i disservizi della sanità pubblica. L’aspettativa di vita fino a 80 anni costituisce per i più giovani, figli e nipoti, un ammortizzatore sociale di ultima istanza, nella totale assenza di un moderno Welfare universalistico.

L’Italia è il paese più invecchiato al mondo. Prevalgono gli over 64, mentre le nascite sono al minimo storico. Sui 60,7 milioni di residenti, gli over 64 sono 161,1 ogni 100 giovani con meno di 15 anni. Insieme a Giappone e Germania, un altro primato. Le nuove generazioni di anziani vivono meglio del secolo scorso e dei loro genitori. Stili di vita salutari, un sistema previdenziale e sanitario migliore, nonostante i redditi bassi e i tagli e i disservizi della sanità pubblica. L’aspettativa di vita fino a 80 anni costituisce per i più giovani, figli e nipoti, un ammortizzatore sociale di ultima istanza, nella totale assenza di un moderno Welfare universalistico.

Questo è il regime biopolitico di sussistenza che dal pacchetto Treu del 1997 al Jobs Act del 2015 permette ai «riformatori» di sperimentare le loro ricette sulla precarietà che oggi interessano due generazioni: i nati negli anni Settanta e quelli tra il 1981 e il 1995. In mancanza di una redistribuzione della ricchezza esistente, si distribuisce il reddito pensionistico. Un altro modo per aggravare le diseguaglianze strutturali nel paese. Chi è nato negli anni Ottanta, ha ricordato Boeri dell’Inps, lavorerà fino a 75 anni. Con ogni probabilità, non percepirà la pensione e non sosterrà i propri figli al posto del Welfare. È la bomba sociale a cui porterà il sistema della precarietà e il regime contributivo delle pensioni a partire dal 2032.

Rimedi sbagliati

Ai sostenitori della «staffetta generazionale» non piacerà questa tendenza del mercato del lavoro. A questa ipotesi, tornata di moda nel dibattito sulle pensioni e la «flessibilità in uscita», viene affidata la flebile speranza di sostituire i pensionati che accettano di decurtarsi l’assegno con giovani precari assunti con il Jobs Act.

Il confronto tra i 15-34enni occupati e i 54enni in pensione da non più di tre anni dimostra la difficile sostituibilità «posto per posto» tra anziani e giovani. Commercio, alberghi, ristoranti o servizi sono i settori dove questi ultimi sono occupati, con i voucher (+45% nel 2016) o a termine, le uscite non sono state rimpiazzate dalle entrate: dentro ci sono 319 mila, fuori 130 mila. Nella P.A. e nella scuola, ne sono usciti 125 mila, 37 mila sono entrati.

Esiste un blocco strutturale che impedisce la realizzabilità dell’ipotesi su cui si regge l’attuale dibattito tra sindacati e governo. Ma nessuno se ne rende conto. Apparentemente.

[2017]

Rapporto Oxfam 2016. Disuguaglianze in aumento, otto super Paperoni hanno stessa ricchezza di metà dell’umanità

Il rapporto Oxfam 2016: miliardari e multinazionali. In Italia in sette hanno i beni del 30% della popolazione. Complessivamente il 20% della popolazione possiede il 70% della ricchezza. Tratto da Repubblica Economia & Finanza.

ROMA. A furia di deregulation e libero mercato, viviamo in un mondo dove più che l’uomo conta il profitto, dove gli otto super miliardari censiti da Forbes, detengono la stessa ricchezza che è riuscita a mettere insieme la metà della popolazione più povera del globo: 3,6 miliardi di persone. E non stupisce visto che l’1% ha accumulato nel 2016 quanto si ritrova in tasca il restante 99%. È la dura critica al neoliberismo che arriva da Oxfam, una delle più antiche società di beneficenza con sede a Londra, ma anche una sfida lanciata ai Grandi della Terra, che domani si incontreranno a Davos per il World Economic Forum.

I dati del Rapporto 2016, dal titolo significativo, “Un’economia per il 99%” (la percentuale di popolazione che si spartisce le briciole), raccontano che sono le multinazionali e i super ricchi ad alimentare le diseguaglianze, attraverso elusione e evasione fiscale, massimizzazione dei profitti e compressione dei salari. Ma non è tutto. Grandi corporation e miliardari usano il potere politico per farsi scrivere leggi su misura, attraverso quello che Oxfam chiama capitalismo clientelare.

E l’Italia non fa eccezione. I primi 7 miliardari italiani possiedono quanto il 30% dei più poveri. «La novità di quest’anno è che la diseguaglianza non accenna a diminuire, anzi continua a crescere, sia in termini di ricchezza che di reddito», spiega Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia. Nella Penisola il 20% più ricco ha in tasca il 69,05% della ricchezza, un altro 20% ne controlla il 17,6%, lasciando al 60% più povero il 13,3%. O più semplicemente la ricchezza dell’1% più ricco è 70 volte la ricchezza del 30% più povero.

Ma Oxfam non punta il dito solo sulla differenza tra i patrimoni di alcuni e i risparmi, piccoli o grandi, dei tanti. Le differenze si sentono anche sul reddito, che ormai sale solo per gli strati più alti della popolazione. Perché mentre un tempo l’aumento della produttività si traduceva in un aumento salariale, oggi, e da tempo, non è più così. Il legame tra crescita e benessere è svanito. La ricchezza si ferma solo ai piani alti.

Accade ovunque, Italia compresa. Gli ultimi dati Eurostat confermano che i livelli delle retribuzioni non solo non ricompensano in modo adeguato gli sforzi dei lavoratori, ma sono sempre più insufficienti a garantire il minimo indispensabile alle famiglie. E per l’Italia va anche peggio, essendo sotto di due punti alla media Ue. Quasi la metà dell’incremento degli ultimi anni, il 45%, è arrivato solo al 20% più ricco degli italiani. E solo il 10% più facoltoso dei concittadini è riuscito a far salire le proprie retribuzioni in modo decisivo.

Non ci si deve stupire dunque se ben il 76% degli intervistati – secondo il sondaggio fatto da Oxfam per l’Italia – è convinto che la principale diseguaglianza si manifesti nel livello del reddito. E l’80%, una maggioranza bulgara, considera prioritarie e urgenti misure per contrastarla. Ai governi Oxfam chiede di fermare sia la corsa al ribasso sui diritti dei lavoratori, sia le politiche fiscali volte ad attirare le multinazionali. Oppure nel giro di 25 anni assisteremo alla nascita del primo trilionario, una parola oggi assente dai dizionari.

Vero o falso? Capire i dati

La puntata di Tuttalacittàneparla.

L’evidenza urbana in Messico

Per la seconda puntata di Toxicity siamo andati a Nairobi capitale del Kenya lontana dai resort recintati che si affacciano sull'oceano indiano. Qui Pablo Trincia ha incontrato il lato più oscuro della capitale, ragazzi che vivono le giornate sniffando colla o carburante per aerei. Sono disperati, senza speranza, senza una vita: sono gli zombie di Nairobi.Toxicity, di Pablo Trincia, regia di Sacha Biazzo, opening credits Andrea De Luca

Publié par Gianluca Cozzolino sur dimanche 8 mai 2016

Maurizio Sgroi, Diseguaglianza dell’età

Crescendo scambiamo tempo con denaro, almeno chi riesce a compensare il decumulo della vita con l’accumulo di ricchezza. Una magra compensazione, ma molti si accontentano di poco. Gli altri, la gran parte che non capitalizza, invecchia e basta. E tuttavia nell’arco di una vita la consolazione di un piccolo patrimonio, sogno di ognuno divenuto realtà al tempo del risparmio come diritto, del Tfr e della pensione, è di gran lunga più diffuso di quanto certe cronache del piagnisteo ci rappresentino. In media – e come in ogni media con un sottofondo di bugia – gli anziani hanno più denaro dei giovani, ricchi solo di futuro, proprio perché hanno speso più tempo […].

Maurizio Sgroi, Il dilemma della diseguaglianza

E allora cosa preferiamo? Preferiamo che ci sia maggiore eguaglianza a casa nostra a danno del resto del mondo, oppure il contrario? Perché questo è il dilemma di fronte al quale ci ha condotti la storia recente. Quello di un mondo dove l’economia ha provocato un maggior benessere globale a danno di una peggiore diseguaglianza locale.

Ciò non vuol dire che sia un destino, ma di sicuro è il fatto da cui partire per immaginare un avvenire. Qualunque dibattito sul futuro dell’economia, se debba essere più globale o più locale, concorrenziale o protezionista, liberale o socialista, dovrebbe prima sciogliere questo dilemma, rifuggendo la scorciatoia facile di chi promette più benessere per tutti, indistintamente.

L’economia esiste perché le risorse sono scarse, e tale scarsità implica che nel Grande Gioco ci siano comunque vincitori e vinti. Oggi i vincitori sono i paesi poveri, che lo sono meno, e gli sconfitti sono ampie fasce di popolazioni, all’interno dei paesi, poveri e ricchi, che sono retrocesse nella scala della ricchezza. Era meglio il contrario? Nessuno oserebbe dirlo. Però forse lo pensano in molti.

Commenti recenti