Tra ‘500 e ‘600, la difesa della proprietà privata assume un’importanza fondamentale per giungere ad una giustificazione del moderno processo di accumulazione delle ricchezze. Non era più sufficiente, infatti, riesumare le vecchie argomentazioni aristotelico-tomistiche: lo sviluppo concreto della proprietà superava ormai i limiti posti da questa concezione ed entrava in conflitto diretto con il diritto d’uso tradizionale. Si trattava di conferire alla stessa proprietà privata lo status di diritto naturale in modo da garantirne il carattere esclusivo e l’estensione illimitata. Un’esigenza a cui dà risposta John Locke.

Tra ‘500 e ‘600, la difesa della proprietà privata assume un’importanza fondamentale per giungere ad una giustificazione del moderno processo di accumulazione delle ricchezze. Non era più sufficiente, infatti, riesumare le vecchie argomentazioni aristotelico-tomistiche: lo sviluppo concreto della proprietà superava ormai i limiti posti da questa concezione ed entrava in conflitto diretto con il diritto d’uso tradizionale. Si trattava di conferire alla stessa proprietà privata lo status di diritto naturale in modo da garantirne il carattere esclusivo e l’estensione illimitata. Un’esigenza a cui dà risposta John Locke.

Il pensiero politico di Locke si colloca infatti nell’ambito delle profonde trasformazioni economico-sociali proprie dell’affermazione dell’economia industriale e manifatturiera dell’Inghilterra seicentesca, nella quale lo sviluppo crescente delle forme di produzione protocapitalistiche necessitava di una precisa fondazione ideologica. La dissoluzione del mondo feudale e dei rapporti di produzione legati alle forme assunte dall’economia d’uso a vantaggio di un’economia di scambio esigeva, in effetti, da un lato il ripensamento dei fondamenti del diritto di proprietà e dall’altro la sua collocazione in un sistema politico-istituzionale che ne garantisse lo sviluppo e la conservazione.

Lo sviluppo del concetto di proprietà da san Tommaso al pensiero borghese

«Loro [Cicerone e i moralisti pagani] fanno consistere la giustizia nell’usare ciascuno, come beni comuni, quei beni che sono comuni, e come beni propri i beni privati. Ma nemmeno questo è secondo natura. La natura infatti profuse a tutti i suoi doni. Perché Dio comandò che tutto si producesse a comune beneficio di tutti e che la terra fosse in certo qual modo comune possesso di tutti. La natura ha dunque generato il diritto comune, l’usurpazione ha generato il diritto privato [Natura igitur ius commune generavit, usurpatio ius fecit privatum].

Sant’Ambrogio, De officiis, 1, 28

«L’erba che il mio cavallo ha mangiato, la zolla che il mio servo ha scavato, il minerale che io ho estratto in un luogo […] diventano mia proprietà […] E’ il lavoro che è stato mio, cioè a dire il rimuovere quelle cose dallo stato comune in cui si trovavano, quello che ha determinato la mia proprietà su di esse»

John Locke, Second Treatise, § 28

Le teorie classiche cristiano-patristiche sulla proprietà, il loro costante rinvio all’imperfezione dell’istituto quando non addirittura alla sua esplicita condanna come in Agostino e in Crisostomo, avevano dettato in epoca premoderna limiti estremamente rigidi all’accumulazione dei possessi.

Le teorie classiche cristiano-patristiche sulla proprietà, il loro costante rinvio all’imperfezione dell’istituto quando non addirittura alla sua esplicita condanna come in Agostino e in Crisostomo, avevano dettato in epoca premoderna limiti estremamente rigidi all’accumulazione dei possessi.

I Padri della Chiesa avevano infatti concordemente sostenuto l’origine non naturale della proprietà privata e del possesso individuale di beni concessi, invece, da Dio agli uomini, in comune. La cupiditas all’origine dell’appropriazione individuale poteva, così, essere riscattata moralmente soltanto dalla caritas che garantiva anche ai poveri il diritto d’uso della natura che Dio aveva originariamente attribuito agli uomini senza distinzione.

L’abbandono dell’idea di un diritto d’uso come diritto naturale fondato sulla volontà divina, elemento caratterizzante della teoria cristiano-patristica della proprietà, costituisce appunto il tratto distintivo del nascente pensiero borghese, per il quale proprio la negazione dell’opposizione tra appropriazione per l’uso e proprietà costituisce la caratteristica saliente.

Su questo aspetto, già la Summa theologica di Tommaso d’Aquino aveva rappresentato, rispetto alla patristica, un’attenuazione della condanna del possesso individuale. San Tommaso giudicava infatti la proprietà legittima, anche se non originaria o naturale, in quanto motivata dall’aspirazione umana alla buona amministrazione dei beni ricevuti in dono dal Creatore.

Anche in Tommaso, tuttavia, la prioritaria preoccupazione per il diritto d’uso di ogni uomo del necessario alla vita, aveva posto nella legittimazione dell’appropriazione del povero di beni già di proprietà altrui e per converso nella condanna dell’avarizia – intesa come accumulazione di ricchezza fine a se stessa e pertanto illegittima estensione del possesso – un limite inaccettabile per il pensiero borghese.

«secondo l’umano accordo, che appartiene al diritto positivo; quindi la proprietà delle cose possedute non è contro il diritto naturale, ma si aggiunge al diritto naturale per una attività della ragione umana» [Summa Theologica II-II, q. 66, a. 2, ad 1].

È dunque in virtù di un diritto universale (ius gentium), ma d’invenzione umana, che le cose diventano di proprietà privata.

Il dibattito cinquecentesco sulla liceità dei commerci e l’apparizione della prima distinzione tra prestito a saggio d’interesse ed usura, avrebbero dominato infatti un’epoca in cui le forme di accumulazione monetaria si sarebbero rivelate di cruciale importanza nel processo di transizione dal feudalesimo al capitalismo.

La necessità del riconoscimento dell’utilità sociale di forme già tradizionalmente giudicate immorali ed il conflitto tra il nuovo nascente e la vecchia classe feudale a danno della quale la proprietà borghese veniva consolidandosi, unitamente ad istanze popolari più o meno concretamente antagoniste della nuova classe proprietaria – si pensi all’Utopia di Moro coeva dei moti rivoltosi dei contadini di Thomas Müntzer – caratterizzano il tumultuoso avvicendarsi della proprietà borghese a quella feudale.

Per Moro,

dove c’è la proprietà privata, dove ogni cosa si commisura col danaro, non è possibile che tutto si faccia con giustizia e tutto fiorisca per lo Stato. T. Moro, L’Utopia o la migliore forma di repubblica, I, p. 68.

L’intensità polemica di Moro contro l’espropriazione dei fondi a danno dei braccianti coltivatori, pur vincolata al rimpianto dello status quo ante, è evidente nelle pagine nelle quali egli descrive gli effetti della pratica della recinzione delle terre (enclosures):

Quando si da il caso che un solo insaziabile divoratore, peste spietata del proprio paese, aggiungendo campi a campi, chiuda con un solo recinto varie migliaia di iugeri, i coltivatori vengono cacciati via e, irretiti o sopraffatti dalla violenza, sono anche spogliati del proprio, ovvero, sotto l’aculeo di ingiuste vessazioni, son costretti a venderlo. Insomma, in un modo o nell’altro van via quei disgraziati (…) E una volta che, in breve, con l’andar di qua e di là, hanno speso tutto, che cos’altro resta loro se non rubare, per essere di santa ragione, si capisce, impiccati o andare in giro pitoccando? (…) Se non mettete rimedio a tali mali, è vano vantare la giustizia esercitata a punir furti, giustizia più appariscente che giusta o utile. Ma che altro con ciò fate, di grazia, se non creare dei ladri per punirli voi stessi? Ivi, pp. 42-4.

E’ sarà così, proprio in epoca tardocinquecentesca e durante tutto il secolo successivo, che la difesa del diritto di proprietà assumerà un’importanza fondamentale per la giustificazione delle nuove esigenze di accumulazione capitalistica della nascente classe borghese.

In questo contesto si collocano il pensiero del giurista olandese Grozio autore del trattato De iure belli ac pacis che troverà sviluppo nel XVII^ secolo nel De iure naturae et gentium di Pufendorf (1672).

Grozio sosterrà una tesi convenzionalistica dell’origine della proprietà privata individuando accanto ad una prestorica divisione originaria della terra, anche l’individualistica occupatio, che presenterà come estensione razionale del diritto naturale all’uso comune della natura:

Si comprende in quale modo le cose passarono in proprietà: non già in virtù di un semplice atto di volontà, perché gli altri non potevano sapere cosa uno volesse considerare proprio, e quindi astenersene, e molti potevano volere la stessa cosa; ma in virtù di un qualche patto, o espresso come nel caso della divisione, o tacito, come nel caso dell’occupazione. E’ infatti da credere che, non appena abbandonata la comunione dei beni, e finché non fu istituita la divisione, tutti quanti convenissero nel ritenere proprietà di ciascuno ciò che di fatto occupava.” De iure belli ac pacis, II, 2,§2, pp. 112-114.

Il diritto d’uso dei beni naturali sotteso al concetto di occupatio, rappresentava in effetti, come già in Tommaso d’Aquino, un vincolo ed un limite all’estensione illimitata della proprietà privata, imperativo categorico delle nuove esigenze capitalistiche.

L’influenza dell’occupatio groziana e, probabilmente, della sua concezione armonicistica dello stato di natura, saranno così ben vivi in Jonh Locke, il pensatore che nel XVII^ secolo si assumerà il compito di svincolare il possesso privato dai limiti contrattualistici delle teorie di Grozio e Pufendorf, fondando una teoria della proprietà sul diritto di natura come emanazione diretta della volontà divina.

L’appropriazione originaria e la teoria della proprietà in John Locke

L’articolazione della complessa dottrina lockiana della proprietà può essere analizzata nel suo sviluppo teorico a partire dall’esigenza del pensatore inglese di fondare giuridicamente la libera espansione del possesso privato, svincolandolo dalle limitazioni imposte ad esso dall’etica premoderna del giusnaturalismo classico ma impiegando a questo scopo i classici strumenti mutuati dalla tradizione, quali, in primis, il ricorso alla legge di natura e alla volontà divina che in quella appunto si manifesta.

L’articolazione della complessa dottrina lockiana della proprietà può essere analizzata nel suo sviluppo teorico a partire dall’esigenza del pensatore inglese di fondare giuridicamente la libera espansione del possesso privato, svincolandolo dalle limitazioni imposte ad esso dall’etica premoderna del giusnaturalismo classico ma impiegando a questo scopo i classici strumenti mutuati dalla tradizione, quali, in primis, il ricorso alla legge di natura e alla volontà divina che in quella appunto si manifesta.

La volontà di Locke di ancorare alla legge di natura il diritto di proprietà, può essere osservata nella sua riproposizione di uno sfondo concettuale classico, innovato dalla critica alla dottrina stoico-tomistica per la quale la legge naturale sarebbe accessibile alla mente umana in quanto inscritta nell’animo umano, quale indelebile traccia di un ordine cosmico includente l’uomo.

La tesi tomistica individuava nell’inclinatio lo spontaneo dirigersi dell’animo umano verso il bene, nonché il segno di un’originaria perfezione smarrita con la caduta adamitica ed armonizzava con le tesi innatistiche moderne secondo le quali la mente umana presenterebbe in se stessa, tracce e strutture che precedono l’esperienza.

D’altra parte la dottrina stoica dei logoi spermatikoi, semi delle virtù naturali, riconosceva la presenza nell’animo umano delle idee eterne dello spirito, nozioni innate, poste a priori nell’uomo e fonte, per deduzione, della legge naturale.

La critica lockiana all’innatismo, bersaglio polemico delle sue opere maggiori, viene condotta negli scritti dedicati alle emergenti questioni politico-istituzionali, attraverso la riaffermazione dell’esistenza di una legge naturale emanata da Dio ed espressione diretta della sua volontà, conoscibile per l’uomo mediante il duplice strumento del lumen naturale e della rivelazione. Benché, infatti, contrariamente alla dottrina tradizionale, Locke consideri i principi della morale tanto poco innati in noi quanto l’idea stessa di Dio, secondo la sua gnoseologia l’uomo possiede, tuttavia, facoltà sufficienti per conoscere Dio e le regole della buona condotta:

Io mi sento di poter dimostrare che un uomo può, senza il soccorso di alcun principio innato, raggiungere la conoscenza di Dio e delle altre cose che è importante per lui di conoscere se faccia buon uso delle sue facoltà razionali. J. Locke, Essay on the Natural Law, 1663-4, trad it. Saggi sulla legge di natura, I, p. 108.

Alla dimostrazione di queste facoltà sono dedicati i Saggi sulla legge naturale scritti da Locke negli anni 1663-1664. Il progetto dell’etica lockiana di pervenire more geometrico alla dimostrazione dell’esistenza di Dio e alla deducibilità delle regole della morale attraverso l’impiego corretto della ragione, è reso di difficile attuazione dal riconoscimento della limitatezza ontologica dell’intelletto umano esaminata nel Saggio sull’intelletto umano, nonché dalla mutata prospettiva antropologica di Locke che, abbandonata la concezione armonicistica del giusnaturalismo stoico-scolastico, senza peraltro rinunciare ai tradizionali obiettivi fondazionali già da questo offerti, si avvicinava alle tesi neoepicuree diffuse nei circoli francesi di scuola gassendiana con le quali era entrato in contatto negli anni 1675-1679.

Alla dimostrazione di queste facoltà sono dedicati i Saggi sulla legge naturale scritti da Locke negli anni 1663-1664. Il progetto dell’etica lockiana di pervenire more geometrico alla dimostrazione dell’esistenza di Dio e alla deducibilità delle regole della morale attraverso l’impiego corretto della ragione, è reso di difficile attuazione dal riconoscimento della limitatezza ontologica dell’intelletto umano esaminata nel Saggio sull’intelletto umano, nonché dalla mutata prospettiva antropologica di Locke che, abbandonata la concezione armonicistica del giusnaturalismo stoico-scolastico, senza peraltro rinunciare ai tradizionali obiettivi fondazionali già da questo offerti, si avvicinava alle tesi neoepicuree diffuse nei circoli francesi di scuola gassendiana con le quali era entrato in contatto negli anni 1675-1679.

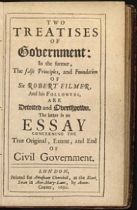

I Trattati sul governo civile concepiti nel 1679 testimoniano, in effetti, il progressivo avvicinamento di Locke all’etica neoepicurea, costituendo uno sviluppo in senso edonistico-utilitaristico della sua dottrina dei diritti soggettivi quali oggetto di tutela delle istituzioni civili.

I Trattati sul governo civile concepiti nel 1679 testimoniano, in effetti, il progressivo avvicinamento di Locke all’etica neoepicurea, costituendo uno sviluppo in senso edonistico-utilitaristico della sua dottrina dei diritti soggettivi quali oggetto di tutela delle istituzioni civili.

La posizione lockiana nel dibattito sulla fondazione dei diritti soggettivi risulterà così, alla luce delle differenti istanze teoretiche coesistenti nel suo sistema, estremamente complessa, perennemente in bilico tra l’esigenza classica di ricondurre alla lex naturalis il mutevole quadro degli usi e costumi umani e la concezione relativistica neoepicurea che metteva in discussione l’idea di un ordine normativo trascendente al quale ricondurre leggi dalla rinvenuta origine contrattuale.

Se quindi, da un lato, Locke sembra mantenersi nel solco della tradizione con il tenace rinvio ad una legge naturale espressione di una superiore volontà, elemento, questo, già piegato alla giustificazione di teorie assolutistiche dello Stato con le quali, peraltro, il filosofo accesamente polemizzava, dall’altro l’esigenza di edificare scientificamente il complesso del diritto soggettivo su basi certe ed indiscutibili, lo distanzia nettamente dalle posizioni contrattualistiche dei differenti fronti groziano e hobbesiano.

L’adesione ad un’antropologia neoepicurea funzionale all’esigenza di dissoluzione della gerarchia normativa del diritto stoico-scolastico, corrispondente all’articolazione della struttura sociale feudale, ma di incerta utilità nell’ambito del progetto di edificazione della morale su basi certe, empirico-razionali, pone, perciò Locke nell’ambiguità di una posizione che si incarica di fondare il nuovo mediante strumenti tradizionali, rifiutando nel contempo le estremizzazioni delle teorie contrattualistiche moderne dagli esiti eccessivamente relativizzanti.

I Treatises, scritti negli anni della maturità di Locke, segneranno appunto, come si è detto, l’approdo nell’evoluzione della sua dottrina dell’accentuazione degli aspetti soggettivistici della sua concezione della legge di natura e specificamente dei diritti sui doveri, assumendo il diritto all’autoconservazione e alla ricerca della felicità come cardine dello sviluppo teorico del diritto di proprietà.

[man has] planted in him, as in all other animals, a strong desire of self preservation [Two Treatises, Art.86].

La visione lockiana dell’uomo borghese che tende all’autoconservazione e alla felicità intesa come piacere, o come rimozione di quel «disagio (uneasiness) della mente per la mancanza di un qualche bene» [Saggio sull’intelletto umano, II, 21,31, p. 216] verrà delineata estesamente nei Treatises assumendo, nel Saggio sull’intelletto umano, la connotazione di una vera e propria teoria dell’agire umano:

Ammetto che la natura abbia messo, in tutti gli uomini, il desiderio di essere felici e una forte avversione per l’infelicità. Ecco qui dei principi della pratica veracemente innati e che, secondo la destinazione di ogni principio della pratica, hanno un’influenza continua su tutte le nostre azioni. Possiamo infatti osservarli in ogni sorta di persone, di qualunque età, nelle quali appaiono costantemente e senza discontinuità: ma quelle sono inclinazione del nostro animo verso il bene, e non impressioni di una qualche verità che sia stampata nella nostra intelligenza [I, p. 65].

In questo verace principio della ragion pratica Locke rinviene immediatamente la

voce di Dio in lui (che) non poteva se non suggerirgli ed assicurargli che perseguendo l’inclinazione naturale di conservare la propria esistenza egli seguiva la volontà del suo creatore [Primo trattato, par. 86, p. 158].

senza di esso, infatti, questa

opera così perfetta e meravigliosa perirebbe nuovamente subito dopo una durata di poco tempo [ibidem].

I sensi e la stessa ragione sono quindi concepiti da Locke come mezzi finalizzati all’autoconservazione, il primato della quale diventerà nei Trattati il fondamento della legge di natura.

Nello scritto giovanile non datato intitolato Morality e scritto secondo alcuni critici nel 1659, Locke aveva sostenuto l’opinione, riecheggiante Hobbes, che in uno stato di natura descritto come incerto, malsicuro e caratterizzato da penuria, gli uomini avessero uguale diritto su tutto e finissero per stipulare contratti per la definizione della proprietà.

Dall’idea contrattualistica dell’origine della proprietà Locke si discosterà recisamente, come testimoniano compiutamente i Treatises, per avanzare la tesi dell’origine naturale della proprietà come esito dell’appropriazione individuale dell’uomo di beni necessari al sostentamento, resi utilizzabili dal lavoro.

Il primo passo, nella serie delle argomentazioni con cui Locke deduce la proprietà privata, è l’affermazione che le cose possono essere utili all’uomo solo dopo che se ne sia precedentemente appropriato:

La frutta o la cacciagione che nutre il selvaggio delle Indie, il quale non conosce recinti, e continua ad essere concessionario in comune, deve essere sua, e in tal modo sua, cioè a dire parte di lui, che un altro non può avervi alcun diritto se non quando gli sia utile per la sussistenza della sua vita [Secondo Trattato, par. 26, pp. 158 ssg.]

La questione del passaggio dalla condivisione del possesso della natura – secondo l’idea, sposata da Locke, del dono indiviso di Dio al genere umano – al possesso individuale [«[…] come gli uomini siano potuti giungere ad avere la proprietà in proporzioni diverse da ciò che Dio ha concesso agli uomini in comune, e ciò senza un contratto espresso tra i membri della sua comunità». Secondo trattato, par. 25, p. 259] viene risolta dal filosofo inglese con l’individuazione dell’elemento di collegamento tra le due forme che consisterebbe nell’osservazione che esiste il possesso di qualcosa che è innegabilmente una proprietà privata originaria, ossia la proprietà della propria persona, da cui seguirebbe che anche l’opera delle sue mani è di sua proprietà.

Infatti quando l’uomo rimuove la materia dalla sua condizione naturale egli

ha congiunto (ad essa) il proprio lavoro, ha cioè unito qualcosa che gli è proprio, e con ciò la rende sua proprietà [Secondo Trattato, par. 27, pp. 261]

Nel famoso paragrafo 28 del Secondo Trattato Locke sottolineerà, poi, che il lavoro «pone una differenza» tra il prodotto «e il possesso comune».

La deduzione dell’origine della proprietà privata dal lavoro costituisce un’innovazione nella storia del pensiero politico che, con Locke, garantirà uno statuto di stabilità alla figura giuridica del possesso individuale, ponendola al riparo dalle incertezze legate al presupposto relativistico di una sua presunta origine contrattuale.

Le limitazioni che Locke individua nel diritto all’appropriazione di beni nello stato di natura che, come si è visto, precede l’istituzione della proprietà in un mondo che non conosce il denaro, sono fondamentalmente due: il vincolo d’uso consistente nel divieto di trattenere presso di se più di quanto si possa consumare e l’obbligo di lasciare agli altri uomini beni sufficienti ed altrettanto buoni per il loro sostentamento.

Colui che raccoglieva quanti frutti selvatici poteva, e uccideva o catturava o domava quanti animali poteva, colui che impiegava la sua fatica intorno a qualcuno dei prodotti spontanei della natura, si da trasformarli dallo stato in cui la natura li aveva posti, con l’introdurvi una parte del proprio lavoro, ne acquistava con ciò la proprietà: ma se essi andavano perduti in suo possesso senza che ne facesse il debito uso, se i frutti marcivano o la cacciagione imputridiva prima che egli la consumasse, egli violava la comune legge di natura, ed era passibile di punizione: invadeva la parte del vicino, perché non aveva diritto oltre a ciò che il suo proprio uso esigeva per alcuna di quelle cose che potevano servire ad offrirgli i comodi della vita [Secondo Trattato, par. 37, pp. 268].

Sembra evidente, infatti, al discorso lockiano l’iniquità di un possesso che, improduttivamente e senza costrutto, sottrae beni al godimento altrui: esso è senz’altro contrario alla legge di natura e, probabilmente, nella sua irrazionalità scarsamente ricorrente, come piccole sono le cupidigie (coventouness) degli uomini dell’età primigenia.

Di quanto si può prima che vada perduto far uso a vantaggio della propria vita, di tanto si può col proprio lavoro istituire la proprietà: tutto ciò che oltrepassa questo limite, eccede la parte di ciascuno e spetta ad altri [Secondo Trattato, par. 31, p. 263].

La preoccupazione di Locke di negare che la sua teoria potesse fondare il diritto all’accumulazione illimitata è ambiguamente riservata al solo ambito dello stato di natura, ove la legge naturale di ciò che è giusto in sé, o assolutamente giusto, sembra governare; l’introduzione del denaro, infatti, consentendo di superare il problema della deperibilità dei beni e di accumulare non più merce ma l’equivalente in controvalore monetario, mentre da un lato non pretende di porsi come eticamente neutra – segnando in Locke il passaggio dall’armonico stato originario al conflittuale mondo storico – dall’altro aggira il divieto assoluto alla accumulazione cieca dei beni non godibili, cogliendo perciò l’obiettivo di legittimare proprio quella proprietà privata moderna che dall’assenza di limiti trae la possibilità stessa della sua conservazione e del suo accrescimento.

Di fronte all’interpretazione crudamente realistica dell’utilità privata fornita da Hobbes, secondo la quale essa definirebbe i tratti fondamentali della natura umana, Locke cercherà piuttosto di mostrare come sia ingiustificata qualunque riduzione della sua filosofia morale a mero utilitarismo.

Affermare che l’utile individuale privato non costituisce il fondamento della legge di natura non significa, però, che essi siano opposti tra loro,

la legge di natura è infatti la miglior garante dell’utile privato individuale, (poiché senza di essa) a nessuno è possibile godere della sua proprietà ed attendere ai suoi interessi [Saggio sulla legge naturale, VIII, pp. 74-75].

Ridurre la morale ad interesse è inaccettabile agli occhi di Locke che pure, con gli Essays, si troverà ad innovare fortemente il punto di vista tradizionale attenuando il patristico disprezzo dell’utilità al quale sostituirà l’apprezzamento sociale dell’utile privato.

Tornando ai vincoli naturali all’appropriazione individuale, Locke individua, come si diceva, oltre al vincolo della deperibilità, un altro limite, corrispondente alla concezione tradizionale della proprietà e consistente nell’obbligo di curarsi che del bene in questione resti ancora una parte altrettanto buona e sufficiente per gli altri uomini; questo ulteriore limite, trattato meno estesamente, rimane, probabilmente, un’istanza etica della quale a Locke non sfugge la difficile praticabilità nel mondo moderno della diseguaglianza e della esasperazione delle differenze individuali.

La validità assoluta dei limiti all’appropriazione individuale nello stato di natura consentiva, infatti, solo un’economia d’uso basata sul bisogno personale, tarando il possesso sulle esigenze dell’oikos e non essendo ammessa, nella sua effettiva inutilità, la proprietà che superasse questo limite naturale. L’introduzione della moneta interverrà ad incrinare l’armonia di quest’epoca pacifica nella sua austerità, un’epoca la cui povertà consente, comunque, la sussistenza di ognuno.

E’ interessante, a questo proposito, osservare come la descrizione lockiana dello stato di natura dipinga una realtà quando caratterizzata da penuria, quando «dall’abbondanza delle scorte naturali» la quale, in relazione alla scarsità di popolazione, offrirebbe «ben scarsa occasione per dispute e contese»

L’apparente inconciliabilità delle due descrizioni si dissolve nel pensiero di Locke nell’interpretazione dello stato di penuria come la condizione, diremmo oggi, di sottosviluppo di un’economia arretrata, nella quale la produzione di beni è contenuta dall’assenza degli strumenti moderni finalizzati al suo accrescimento.

Essendo lo stato originario adeguato al bisogno di sussistenza degli uomini, può essere detto povero però, come Locke sembra voler suggerire, solo a posteriori, in relazione alla società futura; l’eguaglianza dei possessi e la presenza di scorte naturali provviste in abbondanza da Dio sembra garantire, infatti, che all’inizio l’uomo non abbia condotto un’esistenza miserabile: può essere detto povero, infatti, solo chi non è ricco, realtà entrambe sconosciute nell’età aurea. L’umanità avrebbe, così, goduto del necessario senza esclusioni, perché il rispetto della legge naturale avrebbe consentito ad ognuno un’esistenza modesta, ma al riparo dal rischio dell’indigenza.

Viene spontaneo, allora, pensare alle teorizzazioni del secolo successivo a quello in cui Locke vive e pensa, quando l’economia politica sarà definita la scienza della scarsità, una scarsità, a ben vedere, della quale Locke comprendeva la natura, originata cioè dall’ingiusta distribuzione della ricchezza e dalla logica di un’accumulazione svincolata persino da quella sua idea di benessere e felicità di cui dovrebbe essere corollario.

L’incremento della popolazione e delle scorte, con l’uso della moneta, aveva reso in qualche parte del mondo (…) la terra scarsa [benché in altre parti del mondo] i cui abitanti non si sono uniti con gli altri uomini consentendo a servirsi della loro comune moneta [vi siano ancora vaste estensioni di terreno incolto, ciò non succede] fra quegli uomini che hanno convenuto l’uso della moneta [Secondo Trattato, par. 45].

E’ questa la condizione umana in una società sviluppata ed in un’economia matura che Locke già conosceva, e che vedrà emergere l’assolutizzazione di concetti già un tempo relativi alla vita dell’uomo e ai suoi bisogni, quali la produzione per sé, la fortuna finanziaria per sé, fino al progresso per se stesso, valore in sé, in una realtà che non possiede ancora la felicità che i suoi interpreti più ottimisti volevano essere alla portata dell’uomo.

La stagnazione socio-economica del, pur felice, stato di natura viene interrotta, secondo Locke, dall’introduzione del denaro, che offre la prima possibilità all’espansione della produzione e dei commerci, finalmente motivati dalla possibilità di incrementare la sicurezza per la propria autoconservazione con scorte indeperibili e rapidamente convertibili in beni di sussistenza.

Chi raccoglieva cento staia di ghiande o di mele, ne aveva con ciò stesso la proprietà (…)Doveva soltanto badare a servirsene prima che andassero perdute (…) e se barattava prugne, che sarebbero marcite in una settimana, con noci che perdurassero buone da mangiare per un anno intero, non faceva ingiustizia (…) e ancora, se egli voleva dare le sue noci per un pezzo di metallo attratto dal suo colore o cambiare le sue pecore con conchiglie, o la sua lana con pietre luccicanti o con un diamante (…), non violava il diritto altrui, e poteva ammassare quante ne voleva di queste cose durevoli, dal momento che l’eccedere i limi i della giusta proprietà non sta nell’estensione del possesso, ma nel fatto che qualcosa vada in rovina inutilizzata nel possesso di alcuno. E così siamo giunti all’uso della moneta, cioè a dire di qualcosa di durevole che si può tenere senza che vada perduto, e che per mutuo consenso si può prendere in cambio dei mezzi di sussistenza per la vita che sono utili, si, ma corruttibili [Secondo trattato, par. 46, p. 175]

E’ la sua sostanziale debolezza (frailty) che conduce l’uomo all’abbandono della giustizia dello stato di natura, «la corruzione e depravazione della natura umana” sono causa di conflitti ai quali egli risponde con il contratto sociale.

Resta controversa l’idea lockiana della natura umana a volte interpretata come naturalmente buona, a volte come irreparabilmente corrotta; sembra accettabile, però, la tesi secondo la quale egli si sarebbe sentito vicino alla visione agostiniana di Hooker interpretando il male come limite umano originato dal peccato.

La sua ricerca delle radici della proprietà e delle istituzioni civili vede, effettivamente, attore, un uomo che agisce secondo indirizzi differenti in base al grado di sviluppo del sistema sociale in cui vive; alla base del suo comportamento è sempre l’istinto di conservare la propria vita, ma diverse sono le conseguenze della concretizzazione di quello dal punto di vista etico, e delle sue implicazioni per la vita associata.

Se è il denaro a sancire il distacco dalla legge di natura, e a generare, con la diseguaglianza, povertà e ricchezza, è pur vero che, secondo Locke, il comando al lavoro, strettamente legato all’esigenza di produzione di beni necessari all’autoconservazione ed enormemente stimolato dall’introduzione della moneta, è impartito direttamente da Dio:

Dio lo comandava, ed i suoi bisogni lo costringevano al lavoro.

Con ciò Locke sembrerebbe sposare la concezione puritana del lavoro per la quale esso sarebbe manifestazione della pietas cristiana e inno di lode al creatore, ma in Locke accanto all’indiscutibile presenza di tali elementi coesiste un’immagine del lavoro strettamente connessa all’aspirazione alla felicità, fine del sapere e della prassi umani, gli uomini, insomma

non lavorano solo ad maiorem gloriam Dei quanto soprattutto per garantire in condizioni ottimali la conservazione della specie umana [cfr. W. Euchner, La filosofia politica di John Locke, 1995, p. 73].

Anche l’interessante sviluppo dell’idea lockiana di ricchezza e del concetto di valore, può essere osservato analizzandone l’evoluzione nelle tesi dei Saggi sulla legge naturale e dei Trattati.

Nei Saggi, infatti, egli aveva ancora sostenuto l’idea tradizionale secondo la quale Dio avrebbe messo a disposizione degli uomini

solo una quantità determinata di beni [che non aumentano] con la necessità o l’avidità umana [Saggi sulla legge naturale, VIII, p. 78].

Da cui segue che

Ognuno [che] cerca di impossessarsi di quanto è possibile, sottrae al godimento altrui quanto aggiunge alla sua proprietà già accumulata [e che] l’arricchimento individuale non è possibile se non a danno degli altri [perciò è certo che] nessun profitto viene ad accrescere la tua proprietà senza essere sottratto a quella altrui [Saggi sulla legge naturale, VIII, p. 78].

L’idea di una ricchezza data e perciò non modificabile, connessa al concetto del valore intrinseco delle merci verrà abbandonata da Locke con la sua adesione alla teoria del valore-lavoro, probabilmente conosciuta attraverso Lord Shaftesbury, per la quale il valore dei beni è misurabile in considerazione del tempo necessario alla sua produzione. Il lavoro creerebbe la maggior parte del valore del bene, mentre la produzione e non più le scorte naturali sarebbero misura di ricchezza.

Questa la ragione del radicale ribaltamento della concezione tradizionale per cui

chi si appropria di terra col suo lavoro non diminuisce, ma aumenta le scorte comuni dell’umanità [Secondo trattato, par. 37].

Come si vede, Locke si trova in una posizione estremamente difficile: nell’esporre le conseguenze negative dell’introduzione della proprietà privata e del denaro, egli critica la degenerazione dell’istinto di possesso dovendo, però, allo stesso tempo ammettere che è proprio nello stesso istituto della proprietà privata, ovvero in ciò che ha il potere di corrompere l’uomo turbando l’armonia dello stato di natura, che si trova il motore del progresso civile e della prosperità dell’intera società.

Un’elaborazione più conseguente della sua teoria, avrebbe dovuto probabilmente portarlo alle stesse conclusioni di Nicole e Mandeville, secondo cui proprio l’egoismo umano produce il progresso e il benessere degli uomini, ma egli non era ancora in grado di concepire che il bene comune risultasse non dalla obbedienza alla legge di natura ma, in certo qual modo come risultato non intenzionale della lotta e dell’antagonismo dei singoli.

Si è osservato, così, seguendo l’articolazione delle tesi sull’appropriazione originaria, l’originale contributo di Locke alla giustificazione della nuova proprietà. Il rinvenimento nel lavoro del fondamento della sua costituzione, interpretava adeguatamente, in effetti, il dinamismo dei tempi e l’esigenza di attribuire ai suoi protagonisti, i più capaci per Locke, il diritto a possedere.

Ma è la genetica dell’appropriazione originaria che solleva i maggiori dubbi, proprio a partire dal suo fondamentale concetto che è «il lavoro che è stato mio, il rimuovere quelle cose dallo stato originario in cui si trovavano, (che ) determina la mia proprietà su di esse».

Il notissimo passaggio del paragrafo 28 del Second Treatise espone chiaramente il pensiero di Locke:

L’erba che il mio cavallo ha mangiato, la zolla che il mio servo ha scavato, il minerale che io ho estratto in un luogo […] diventano mia proprietà […] E’ il lavoro che è stato mio , cioè a dire il rimuovere quelle cose dallo stato comune in cui si trovavano, quello che ha determinato la mia proprietà su di esse.

La questione del perché il padrone acquisti ipso facto la proprietà della zolla scavata dal suo servo si pone inevitabilmente, e rappresenta, evidentemente, uno dei punti di maggior divisione della critica.

Gli studiosi di orientamento liberale, tra i quali Macpherson, rilevano in proposito che lo stato di natura lockeano presenta chiaramente i tratti di una società borghese già sviluppata, nella quale è già presente il lavoro salariato, il che comporta che il lavoro sia considerato una merce che può essere venduta. Una tesi che Locke poteva sostenere, secondo Macpherson, poiché essendo la sua forza-lavoro una sostanza separabile dal corpo del singolo, è suscettibile di essere venduta come qualunque altra merce ed acquistata dal padrone che può quindi, a buon diritto, dirla sua.

Nel trattare il lavoro del servo come merce vendibile, Locke però attribuisce allo stato di natura quei “caratteri”, appunto, “di una società borghese già sviluppata” che dovrebbero essere ancora assenti nell’economia di sussistenza dell’età primigenia, né può essere qui invocata quella differente diligenza, con la quale Locke giustificherà poi l’iniziale diversificazione dei possessi.

In sintesi, la problematicità dei testi di Locke coincide evidentemente con il suo risultato, ovvero con la ricerca della fondazione naturale di un diritto emerso storicamente. Il filosofo infatti non avrebbe avuto necessità di interrogarsi su di un oggetto dalla convincente e riconosciuta origine naturale, ma questo tentativo di naturalizzazione di un fatto umano può dirsi effettivamente, al di là dei limiti connessi alle reali difficoltà di realizzazione di un progetto così ambizioso, il risultato teoretico delle sue meditazioni etico-politiche.

Bibliografia

G. Gliozzi, Le teorie della proprietà da Lutero a Babeuf, Torino Loescher, 1979.

W. Euchner, Naturrecht und Politick bei John Locke, trad. it. La filosofia politica di John Locke, Bari, Laterza, 1995.

G. Zarone, John Locke. Scienza e forma della politica, Bari, De Donato, 1975.

Commenti recenti