Essi vivono: il sonno dell’ideologia

In una scena di They Live (John Carpenter, 1988) che mi ricorda molto la scuola, l’operaio John Nada cerca di convincere, a suon di cazzotti, un compagno di lavoro, ad indossare un paio di occhiali capaci di fargli vedere la realtà, nascosta ai più, popolata da entità nemiche che condizionano le nostre azioni. Le lettura di Slavoj Žižek.

Eleonora de Conciliis, La stupidità quale forma del disagio psichico nel tardo capitalismo

Da Kainos due riflessioni dedicate alla forma che il disagio psichico assume nel tardo capitalismo: quella della stupidità. I testi delineano una crisi del processo di soggettivazione (o costruzione del sé) che impedisce agli individui di entrare in relazione significativa con se stessi e con il mondo. Se il secolo della psicanalisi è stato quello della nevrosi, il nostro tempo è quello della psicosi, un disturbo che, bloccando il passaggio dall’immaginario al simbolico, impedisce l’accesso a sé, alla comprensione del significato, alla lettura della realtà.

Da Kainos due riflessioni dedicate alla forma che il disagio psichico assume nel tardo capitalismo: quella della stupidità. I testi delineano una crisi del processo di soggettivazione (o costruzione del sé) che impedisce agli individui di entrare in relazione significativa con se stessi e con il mondo. Se il secolo della psicanalisi è stato quello della nevrosi, il nostro tempo è quello della psicosi, un disturbo che, bloccando il passaggio dall’immaginario al simbolico, impedisce l’accesso a sé, alla comprensione del significato, alla lettura della realtà.

Recensioni di Elena de Conciliis, Pensami stupido! La filosofia come terapia dell’idiozia, Mimesi, 2008; e Massimo Recalcati, L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicanalitica, Raffaello Cortina, 2010.

Eleonora del Conciliis su Pensami stupido!

Pensare è comparare: nella cultura occidentale, l’intelligenza filosofica ha potuto esercitare il suo fascino ed affermarsi come lussuosa forma di superiorità individuale, solo attraverso un continuo ma inconfessabile confronto con il suo più debole termine di paragone: la stupidità [un richiamo, in effetti, esplicito in molti passaggi filosofici, in Eraclito, ad esempio, uno dei primi a parlare di “idiotismo” nel senso greco di “chiuso nel proprio particolare, privato”, o in Aristotele che nel De anima e nelle etiche spiega come si diventi uomini – cioè come si diventa ciò che si é -, sviluppando l’anima sensibile e l’anima razionale. Nota mia]. Quest’oggetto necessario, benchè nascosto, disprezzato o addirittura temuto dal pensiero, ha tuttavia una vita storica: se ne può fare la genealogia. Perciò il compito della filosofia, una volta denunciata senza ipocrisie la propria impura origine comparativa, consiste nel comprendere le trasformazioni epocali, le nuove metamorfosi della stupidità: se da un lato essa appare sempre più diffusa nella popolazione dell’Occidente come una specie di demenza senile, dall’altro ha assunto i tratti consumistici, mediocri e volgari dell’infantilismo di massa. Pericolosamente sottovalutati sia dalla politica che dagli ambienti accademici, oggi questi caratteri morbosi rischiano di colonizzare – di inebetire – proprio quelle forme di superiorità intellettuale che nel moderno li hanno usati come termine di confronto per la loro egemonia: il potere e la cultura. Di fronte a tale inquietante contaminazione, che sembra indicare una regressione involutiva di homo sapiens, soltanto la filosofia, pur trovandosi anch’essa assediata dalla stupidità, può forse giocare il ruolo, tutto femminile, di critica del potere e della cultura, diventando così un’ironica terapia dell’idiozia.

Con questo primo percorso intendo inaugurare sul neonato portale di Kainos un nuovo spazio di ricerca e di dialogo con i lettori e gli studiosi che vorranno intervenire, dedicato alle forme che nell’Occidente moderno (ma non solo) ha assunto e sta assumendo il processo di soggettivazione, definito anche, in sede antropologica, ‘processo di ominazione’ (cfr. sprt. L. Bolk, Il problema dell’ominazione, DeriveApprodi, Roma 2006), ed inteso come il processo in virtù del quale ogni cucciolo di uomo, uscendo dalla sua muta animalità ed entrando nel linguaggio, ossia compiendo ontogeneticamente il salto dalla natura alla cultura, diventa soggetto, singolarità, individuo con un volto unico ed inconfondibile, con una propria identità più o meno stabile, pur se scomponibile e riconducibile a fattori genetici, ambientali, sociali, ecc.

Slavoj Žižek, La normalizzazione della tortura

Ecco come, in una lettera al Los Angeles Times, Kathryn Bigelow ha giustificato come Zero Dark Thirty mostri dei metodi di tortura utilizzati dagli agenti del governo per catturare e uccidere Osama Bin Laden:

Ecco come, in una lettera al Los Angeles Times, Kathryn Bigelow ha giustificato come Zero Dark Thirty mostri dei metodi di tortura utilizzati dagli agenti del governo per catturare e uccidere Osama Bin Laden:

“Quelli di noi che lavorano nelle arti sanno che la rappresentazione non è approvazione. Se così fosse, nessun artista sarebbe in grado di dipingere le pratiche disumane, nessun autore potrebbe scriverne, e nessun regista potrebbe approfondire i temi spinosi della nostra epoca”.

Davvero? Non c’è bisogno di essere un moralista, o ingenuo sulle urgenze della lotta contro gli attacchi terroristici, per pensare che torturare un essere umano è di per sé qualcosa di così profondamente sconvolgente che a rappresentarlo in maniera “neutrale” – ossia neutralizzare questa dimensione sconvolgente – sia già una forma di approvazione.

Immaginate un documentario che avesse rappresentato l’Olocausto in un modo indifferente, disinteressato, come una grande operazione logistico-industriale, focalizzandosi sui problemi tecnici (trasporto, smaltimento dei corpi, evitare il panico tra i prigionieri per essere gasati). Un tale film incarnerebbe un fascino profondamente immorale con il suo argomento, oppure conterebbe sulla neutralità oscena del suo stile per generare sgomento e orrore negli spettatori. Dove si posiziona Bigelow in questa distinzione?

Senza ombra di dubbio, lei si trova sul lato della normalizzazione della tortura. Quando Maya, l’eroina del film, assiste al primo “waterboarding” (la tortura dell’acqua), è un po’ scossa, ma impara velocemente le regole; in seguito nel film lei ricatta freddamente un prigioniero arabo di alto livello dicendo: “Se non parli con noi, vi consegneremo a Israele “. La sua ricerca fanatica di Bin Laden aiuta a neutralizzare ordinari scrupoli morali.

Molto più inquietante è il suo partner, un giovane, barbuto agente della CIA che domina perfettamente l’arte di passare con disinvoltura dalla tortura alla cordialità una volta che la vittima ha ceduto (accendendo la sua sigaretta e condividendo barzellette). C’è qualcosa di profondamente inquietante nel modo in cui, in seguito, cambia da torturatore in jeans ad burocrate di Washington ben vestito. Questa è la normalizzazione allo stato puro e più efficiente – c’è un po’ di malessere, più riguardo ad una sensibilità ferita che all’etica, ma il lavoro deve essere fatto.

Girolamo De Michele, Sulla pop-filosofia e la rinascita della filosofia

Può la filosofia continuare a vivere tenendosi a distanza dalla chiacchiera filosofica? Certo, se evita il vuoto della banalizzazione come il gergo della pura autocelebrazione baronale: «c’è molta spazzatura, nel campo della pop filosofia. Ma potremmo dire cosa diversa nel campo della “filosofia filosofante”?» Il peggior trash alligna tra quegli «ermeneuti che non riuscendo a trovare l’ago si cimentano in una interminabile fenomenologia del pagliaio, affabulatori per i quali basta che il discorso (o il monologo recitato agli yes men) filosofico non abbia per obiettivo incidere nella carne del mondo»; in breve la chiacchiera più perniciosa si annida tra gli effetti di potere dello sproloquio prezzolato, perché «la chiacchiera che sostituisce alla verifica il principio di autorità (o di autoaffermazione), ha sempre a che fare, presto o tardi, con una qualche forma di fascism0». Questa è l’opinione che oggi Girolamo ha affidato a Carmilla in uno scritto dei suoi migliori.

Può la filosofia continuare a vivere tenendosi a distanza dalla chiacchiera filosofica? Certo, se evita il vuoto della banalizzazione come il gergo della pura autocelebrazione baronale: «c’è molta spazzatura, nel campo della pop filosofia. Ma potremmo dire cosa diversa nel campo della “filosofia filosofante”?» Il peggior trash alligna tra quegli «ermeneuti che non riuscendo a trovare l’ago si cimentano in una interminabile fenomenologia del pagliaio, affabulatori per i quali basta che il discorso (o il monologo recitato agli yes men) filosofico non abbia per obiettivo incidere nella carne del mondo»; in breve la chiacchiera più perniciosa si annida tra gli effetti di potere dello sproloquio prezzolato, perché «la chiacchiera che sostituisce alla verifica il principio di autorità (o di autoaffermazione), ha sempre a che fare, presto o tardi, con una qualche forma di fascism0». Questa è l’opinione che oggi Girolamo ha affidato a Carmilla in uno scritto dei suoi migliori.

L’antefatto

Roberto Esposito ha argomentato questa estate contro la possibilità che la filosofia possa essere popular, ossia possa essere praticata secondo modalità pop. Col suo testo il professor Esposito ha avuto il merito di fornire un buon argomento contro la “pop filosofia”: confutato il quale, credo si possano fare alcune puntualizzazioni sulla pop filosofia, la sua pratica e la sua utilità. Scopo di questo mio intervento è dimostrare che i limiti della pop-filosofia coincidono con quelli di una diffusa e prevalente pratica (pseudo-)filosofica, e che c’è un reale (e urgente) bisogno di pop filosofia, non solo per il bene della filosofia: e, una volta fatto ciò, di liberarsi dall’inutile fardello di simili dibattiti.

Giuseppe Patella, Da Lacan alla cultura di massa e viceversa. Žižek e gli studi culturali

Slavoj chi?

È possibile utilizzare le teorie psicoanalitiche di Lacan, alcune categorie marxiste, il cinema di Hitchcock, il pensiero di Hegel, farli umoristicamente interagire con la storia della letteratura, della musica, del cinema, con la realtà virtuale, con le teorie sociologiche e applicare il tutto per interpretare alcune forme dominanti della cultura e della società contemporanee, senza tuttavia produrre il risultato di banalizzare o di semplificare alcunché? Parrebbe proprio di sì, ed è quanto – in sintesi – avviene nella speculazione, ascrivibile agli studi culturali, di Slavoj Žižek.

È possibile utilizzare le teorie psicoanalitiche di Lacan, alcune categorie marxiste, il cinema di Hitchcock, il pensiero di Hegel, farli umoristicamente interagire con la storia della letteratura, della musica, del cinema, con la realtà virtuale, con le teorie sociologiche e applicare il tutto per interpretare alcune forme dominanti della cultura e della società contemporanee, senza tuttavia produrre il risultato di banalizzare o di semplificare alcunché? Parrebbe proprio di sì, ed è quanto – in sintesi – avviene nella speculazione, ascrivibile agli studi culturali, di Slavoj Žižek.

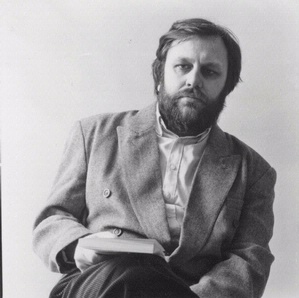

Ma i più potrebbero subito chiedersi chi è Slavoj Žižek, da dove vien fuori questo sconosciuto studioso e cosa vuole. Si tratta in realtà di un singolare pensatore di origine slovena, docente all’Istituto di Scienze Sociali dell’Università di Lubiana, dove ha fondato la Società per la Psicanalisi teoretica e dirige la rivista “Wo es war”, che sconosciuto lo è soltanto in Italia; ha all’attivo diversi libri pubblicati in Francia, Inghilterra, Usa, Germania e numerosi interventi pubblici, che nel variegato campo degli studi culturali – dove è peraltro conosciuto come il “gigante di Lubiana”, come lo definisce la stampa americana – hanno fatto di lui un personaggio notissimo ed autorevole.

Zygmunt Bauman, I ragazzi deviati dal consumismo

Dopo aver letto l’opinione di Bauman sui riots e visto il video di RaiNews24 La voce dei saccheggiatori (in coda al testo) i miei dubbi sono aumentati. I ragazzi che parlano non sembrano affatto feticisti delle merci, a me sembrano piuttosto ragazzi disincantati immersi nel bisogno che vogliono ciò a cui pensano di avere diritto (vedi il reportage di Infoaut). Decisamente più stringente l’argomentazione di Žižek. Nell’ultimo video, durissimi scontri con la polizia.

La traduzione dell’articolo di Bauman The London Riots – On Consumerism coming Home to Roost, uscito su Social Europe è stata pubblicata l’11 agosto sul Corriere della  Sera.

Sera.

Queste non sono rivolte del pane o della fame. Queste sono rivolte di consumatori deprivati ed esclusi dal mercato. Le rivoluzioni non sono la conseguenza inevitabile delle ineguaglianze sociali, lo sono invece i terreni minati. ( Nella foto: il saccheggio di un negozio a Birmingham ) I terreni minati sono quelle aree disseminate a caso di ordigni esplosivi: si può star certi che alcuni di essi, a un certo punto, salteranno in aria, ma nessuno è in grado di affermare esattamente quali e quando. Se le rivoluzioni sociali sono invece fenomeni mirati, ecco che è possibile intervenire per identificarle e disinnescarle in tempo. Ma non le esplosioni da terreno minato. Nel caso dei terreni minati per mano di soldati di un esercito, si possono inviare soldati di qualche altro esercito a rintracciare le mine per disarmarle. Un compito rischiosissimo, come dice l’adagio dei militari: «Lo sminatore può sbagliare una sola volta».

Slavoj Žižek, Recisa ogni connessione tra capitalismo e democrazia

E’ un’idea di Karl Polanyi che per i sistemi di mercato il fascismo resta un’alternativa sempre possibile (La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 1974, p. 299). Lo stralcio seguente dell’intervista concessa da Slavoj Žižek ad Antonio Gnoli sull’allontanamento del capitalismo dalla democrazia, me l’ha fatta tornare in mente.

Una dittatura può essere un sistema necessario per un periodo transitorio. […] Personalmente preferisco un dittatore liberale ad un governo democratico non liberale. La mia impressione personale – e questo vale per il Sud America – è che in Cile, per esempio, si assisterà ad una transizione da un governo dittatoriale ad un governo liberale.

Friedrich von Hayek

La mano invisibile del mercato non funzionerà mai senza un pugno invisibile. McDonald’s non può prosperare senza McDonnell Douglas e i suoi F-15. E il pugno invisibile che mantiene il mondo sicuro permettendo alle tecnologie della Silicon Valley di prosperare si chiama US Army, Air Force, Navy e Marine Corps.

Thomas L. Friedman, “A Manifesto for the Fast World“. New York Times. March 28, 1999.

Gnoli: Lei sostiene che sia stata recisa ogni connessione fra democrazia e capitalismo. Com’è accaduto? E cosa sostituisce oggi quel legame?

Žižek: Sì, nella mia interpretazione questo accade soprattutto in Cina, anche se non solo lì. Qualche tempo fa il mio amico Peter Sloterdijk mi confessò che, dovendo immaginare in onore di chi si costruiranno statue fra un secolo, la sua risposta sarebbe Lee Kwan Yew, per oltre trent’anni Primo ministro di Singapore. E stato lui a inventare quella pratica di grande successo che poeticamente potremmo chiamare «capitalismo asiatico»: un modello economico ancora più dinamico e produttivo del nostro ma che può fare a meno della democrazia, anzi funziona meglio senza democrazia. Deng Xiaoping visitò Singapore quando Lee stava introducendo le riforme e si convinse che quel modello andava applicato alla Cina.

Commenti recenti