Una breve storia della Giornata Internazionale delle Donne, per ricordare che l’8 marzo non è una festa, ma un giorno di riflessione sulla discriminazione femminile nelle case e nei luoghi di lavoro ovunque nel mondo.

Agli inizi del novecento, gli scioperi operai e le manifestazioni per i diritti civili delle donne erano frequenti in Europa e negli Stati Uniti.

Dopo la manifestazione oceanica del 1908, nella quale quindicimila donne avevano marciato a New York per chiedere la giornata lavorativa di otto ore, l’aumento dei salari e il diritto di voto, il 25 febbraio 1909 fu celebrata la prima giornata internazionale della donna.

Nel 1910, durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen, Clara Zetkin, spartachista e tra i fondatori del Partito Comunista tedesco, propose che in ogni paese si organizzasse ogni anno una Giornata della Donna. La prima si tenne in Austria, Danimarca, Germania e Svizzera il 19 marzo 1911.

Meno di una settimana dopo, avvenne l’incendio della Triangle Shirtwaist Company, un’azienda tessile di New York in cui lavoravano soprattutto giovani donne immigrate dall’Europa che morirono in centoquarantasei.

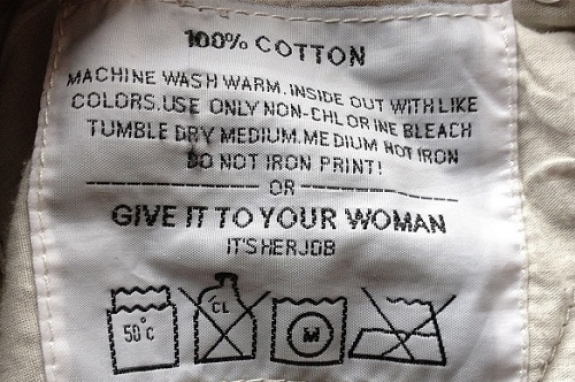

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne,

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne,

Commenti recenti